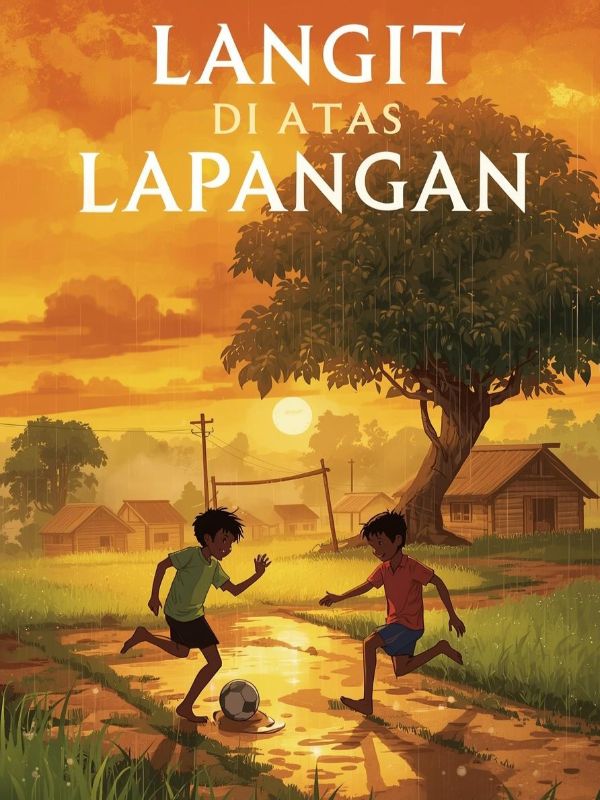

Langit di Atas Lapangan

Hujan turun lembut sore itu, membasahi lapangan kecil di pinggir desa yang mulai sepi. Rumputnya setinggi mata kaki, bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu dari rumah-rumah di sekitarnya. Dua anak laki-laki berlari-lari di tengah gerimis, menendang bola yang sudah kempis di satu sisi.

“Eh, Gilang! Itu offside, tahu!” teriak Rendra sambil menahan tawa.

“Offside dari mana? Aku aja baru ngelewatin garis tengah!” balas Gilang.

Keduanya tertawa keras. Mereka sama-sama berumur dua belas tahun, duduk di kelas enam SD. Hampir setiap sore, mereka bermain di lapangan itu tak peduli hujan atau panas. Bola mereka mungkin sudah tak layak pakai, tapi semangatnya selalu baru.

Mereka berbeda dalam banyak hal. Gilang, anak guru SD, dikenal cerdas dan tenang. Sedangkan Rendra, anak petani, lebih suka berlari di lapangan daripada duduk di kelas. Tapi justru perbedaan itu yang membuat mereka cocok.

Setiap sore, setelah PR selesai, Gilang akan datang ke rumah Rendra. Kadang mereka hanya menendang bola seadanya, kadang bermain sampai magrib, diteriaki ibu masing-masing karena belum mandi.

Suatu sore, setelah lama bermain, mereka berbaring di rumput yang mulai kering. Langit di atas mereka berwarna jingga keemasan.

“Nanti kalau kita besar, aku mau jadi pemain bola terkenal,” kata Rendra sambil menatap awan.

“Terkenal kayak siapa?” tanya Gilang.

“Kayak Irfan Bachdim!” jawab Rendra cepat.

Gilang tertawa. “Kalau aku, mungkin nggak bisa jadi pemain bola. Tapi aku pengen jadi pelatih. Biar kamu yang main, aku yang ngatur strategi.”

Rendra tertawa kecil, lalu diam. “Janji ya, kalau nanti aku beneran jadi pemain, kamu yang jadi pelatihku.”

“Janji,” kata Gilang mantap.

Langit di atas mereka mulai memerah. Waktu seolah berhenti, menyimpan dua anak kecil dengan mimpi sederhana tumbuh bersama di bawah langit yang sama.

Jejak yang Tertinggal

Beberapa tahun berlalu. Setelah lulus SD, mereka berpisah sekolah. Gilang diterima di SMP Negeri di kota, sedangkan Rendra tetap di SMP desa. Awalnya, mereka masih sering bertemu setiap akhir pekan. Gilang membawa cerita tentang sekolahnya tentang komputer, laboratorium, dan teman-teman kota yang berbahasa cepat. Rendra hanya tersenyum sambil menatap bola di tangannya.

Lama-lama, pertemuan itu makin jarang. Gilang sibuk dengan les tambahan, sementara Rendra membantu ayahnya di sawah. Persahabatan mereka tak benar-benar putus, tapi perlahan renggang.

Lalu kabar itu datang. Suatu pagi, ayah Rendra meninggal dunia karena kecelakaan traktor. Dunia seolah runtuh baginya. Ia berhenti sekolah dan membantu ibunya di ladang.

Beberapa hari setelah pemakaman, Gilang datang. Ia berdiri di depan rumah papan sederhana dengan wajah kaku. Di tangannya ada sekotak roti dan sebotol susu.

“Ren, aku turut berduka ya…” ucapnya pelan.

Rendra mengangguk, mencoba tersenyum. “Makasih, Gil.”

Hening menyelimuti mereka. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar.

“Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja, ya. Aku bisa ngomong ke ayahku…”

Rendra cepat menggeleng. “Nggak usah, Gil. Aku kuat. Lagian, aku harus bantu ibu sekarang. Sekolah nanti aja.”

Gilang tak menjawab. Ia tahu Rendra hanya berusaha tegar. Saat itu, ia ingin berkata banyak hal tentang mimpi, tentang janji mereka dulu tapi semua terhenti di tenggorokan.

Malam itu, sepulang dari rumah Rendra, Gilang menatap langit dari jendela kamarnya. Hujan masih turun. Di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah, dan mereka tak akan kembali seperti dulu lagi.

Pertemuan di Lapangan Lama

Lima tahun kemudian, setelah menamatkan kuliah Pendidikan Jasmani, Gilang pulang ke desa. Ia berjalan menuju lapangan kecil tempat masa kecilnya tumbuh. Rumputnya tinggi, gawangnya berkarat, tapi bau tanah basah masih sama. Ia tersenyum kecil.

“Lapangan ini masih hidup,” gumamnya.

Saat sedang termenung, sebuah suara memecah keheningan.

“Gilang? Itu kamu, Gil?”

Ia menoleh. Seorang pria berdiri di pinggir lapangan dengan karung pupuk di pundak, kulitnya legam oleh matahari.

“Rendra?” Gilang hampir tak percaya.

Mereka saling menatap beberapa detik, lalu tertawa keras dan berpelukan.

“Wah, kamu berubah banget,” kata Rendra sambil menepuk bahunya. “Udah kayak dosen aja.”

Gilang tertawa. “Dan kamu juga berubah… jadi petani keren.”

Rendra ikut tertawa. “Keren dari mana. Nih, liat, masih sama kayak dulu. Bedanya, sekarang yang aku panen bukan nilai rapor, tapi padi.”

Mereka duduk di bawah pohon beringin yang dulu jadi tempat mereka berteduh. Dari sana, tampak jelas lapangan tua itu.

“Aku pikir kamu udah lupa sama lapangan ini,” kata Rendra.

“Mana mungkin. Ini tempat kita bikin janji, ingat?” jawab Gilang.

Rendra tersenyum, matanya menerawang. “Aku masih sering ke sini, Gil. Kadang ngajarin anak-anak kecil main bola. Biar mereka nggak cuma main HP doang.”

“Serius kamu jadi pelatih di sini?” tanya Gilang kagum.

“Pelatih amatir lah. Tapi seru. Anak-anak itu ngingetin aku sama kita dulu.”

Gilang menatapnya dengan kagum yang tulus. Dalam hati, ia tahu sahabatnya ini punya sesuatu yang bahkan pendidikan tinggi tak bisa ajarkan: ketulusan.

Lapangan yang Hidup Lagi

Beberapa minggu kemudian, Gilang memutuskan tinggal lebih lama di desa. Ia membantu Rendra melatih anak-anak. Bersama-sama mereka membersihkan lapangan, mencabut rumput liar, memperbaiki gawang dari bambu bekas, dan menggambar ulang garis putih dengan kapur.

Saat semuanya selesai, Rendra berdiri di tengah lapangan sambil memandang sekeliling. “Gil, lapangan kita balik lagi hidup, ya?”

Gilang tersenyum. “Iya. Rasanya kayak masa kecil ikut hidup lagi.”

Setiap sore, lapangan itu ramai. Anak-anak datang membawa bola seadanya. Ada yang berlari tanpa alas kaki, ada yang memakai sandal jepit, tapi semua tertawa. Gilang mengajari teknik dasar, sementara Rendra memberi semangat dan strategi.

Kadang, setelah anak-anak pulang, mereka berdua duduk di tepi lapangan, membicarakan masa depan desa.

“Gil, aku pengen anak-anak ini punya kesempatan lebih baik dari kita. Kalau bisa, mereka jangan cuma main bola buat hiburan, tapi buat harapan,” kata Rendra.

Gilang mengangguk pelan. “Kalau begitu, kita harus bikin klub kecil. Siapa tahu dari sini ada yang bisa lanjut ke kota.”

Rendra tertawa. “Klub kampung tapi semangatnya profesional.”

Dan sejak malam itu, mereka resmi menamai tim kecil itu “Langit Muda FC”, diambil dari nama langit yang dulu jadi saksi mimpi mereka.

Hari Pertandingan

Hari pertandingan tiba. Lapangan di desa sebelah penuh penonton. Panas terik, debu beterbangan, tapi semangat tim kecil itu tak surut.

Mereka mengenakan seragam sederhana hasil donasi warga: kaus putih polos dan celana hitam. Di pinggir lapangan, Rendra berdiri dengan wajah tegang, sementara Gilang memberi arahan taktis di sisi seberang.

Babak pertama berjalan sulit. Tim mereka tertinggal 0–1. Anak-anak mulai gugup.

Saat jeda, Rendra memanggil mereka. “Hei, kalian inget nggak kenapa kita latihan tiap sore?”

Salah satu anak menjawab pelan, “Biar bisa menang, Kak…”

“Bukan!” seru Rendra. “Biar kalian senang! Biar kalian bisa main dengan hati. Menang itu urusan nanti. Sekarang, nikmatin aja permainannya!”

Anak-anak itu menatapnya, lalu mengangguk.

Babak kedua dimulai. Mereka bermain lebih lepas. Bola mengalir cepat. Sorak penonton menggema. Hingga di menit terakhir, salah satu anak menendang bola keras ke arah gawang.

“GOOLLLL!!!”

Sorak-sorai meledak. Skor imbang 1–1. Laga berlanjut ke adu penalti, dan tim kecil mereka menang dengan selisih satu gol.

Rendra berlari ke lapangan, memeluk para pemainnya satu per satu. Gilang menatap dari kejauhan, senyumnya penuh kebanggaan.

“Kita berhasil, Ren,” katanya pelan saat mereka bertemu di tengah lapangan.

Rendra menggeleng. “Bukan kita, Gil. Mereka. Kita cuma bantu mereka percaya diri.”

Langit yang Sama

Beberapa bulan kemudian, Gilang mendapat tawaran kerja sebagai guru olahraga di kota. Berat rasanya meninggalkan desa, tapi ia tahu ini kesempatan besar.

Malam sebelum kepergiannya, mereka duduk di lapangan itu lagi. Langit penuh bintang, angin berhembus pelan.

“Ren,” kata Gilang, “makasih ya. Kamu bikin aku inget kenapa aku suka olahraga. Karena di sini, semuanya jujur. Nggak ada sorakan palsu, nggak ada ambisi aneh-aneh.”

Rendra menatap langit. “Dan kamu bikin aku sadar, kalau mimpi nggak perlu besar buat jadi penting.”

Mereka terdiam lama. Hanya suara jangkrik menemani.

“Kamu masih inget janji kita waktu kecil?” tanya Rendra tiba-tiba.

Gilang tersenyum. “Inget. Tapi sekarang mungkin kita nggak bisa bareng tiap hari.”

Rendra mengangguk pelan. “Nggak apa-apa. Kita masih di bawah langit yang sama. Kalau kamu kangen, pulang aja. Lapangan ini bakal nunggu.”

Gilang menatap langit, lalu sahabatnya. “Aku janji bakal balik.”

Epilog

Tiga tahun kemudian, Gilang benar-benar menepati janjinya. Ia kembali ke desa, kali ini membawa murid-muridnya untuk berlatih di sana. Lapangan itu sudah berubah gawangnya baru, rumputnya hijau, dan papan nama di tepinya bertuliskan “Lapangan Rendra-Gilang”, usulan dari warga yang mengenang dua sahabat yang menghidupkan kembali semangat anak-anak desa.

Sore itu, cahaya matahari menembus awan, menebar warna keemasan di antara daun beringin. Anak-anak berlari, tertawa, dan bersorak setiap kali bola masuk ke gawang. Di tepi lapangan, Gilang berdiri diam, menatap permainan itu dengan mata berkaca-kaca.

Ia menoleh ke langit, seolah mencari sesuatu di antara awan. Angin membawa suara tawa masa lalu suara dua bocah kecil yang dulu berjanji di bawah langit yang sama. Ia tersenyum.

Beberapa orang tua duduk di pinggir lapangan, membawa termos teh dan jajanan kecil. Di antara mereka, ibu Rendra tersenyum lembut, menatap Gilang yang kini tampak seperti putranya sendiri. Ia tahu, meski Rendra tak lagi sering keluar desa, semangatnya masih hidup dalam setiap langkah anak-anak itu.

Di kejauhan, azan magrib terdengar. Bola berhenti bergulir. Anak-anak berhenti bermain, menatap langit yang memerah.

Gilang berdiri tegak, menatap ke arah matahari yang hampir tenggelam.

Ia tahu, di balik sinar senja itu, Rendra juga sedang menatap langit yang sama entah dari ladang, entah dari rumahnya.

Dan mungkin, dalam hati mereka berdua, janji masa kecil itu masih bergema pelan tapi pasti.

Persahabatan mereka mungkin tak lagi seperti dulu, tapi di setiap rumput yang tumbuh di lapangan itu, di setiap langkah kecil yang berlari mengejar bola, nama mereka tetap hidup.

Langit di atas lapangan itu masih sama.

Hanya mereka yang kini tumbuh tapi tak pernah benar-benar pergi.