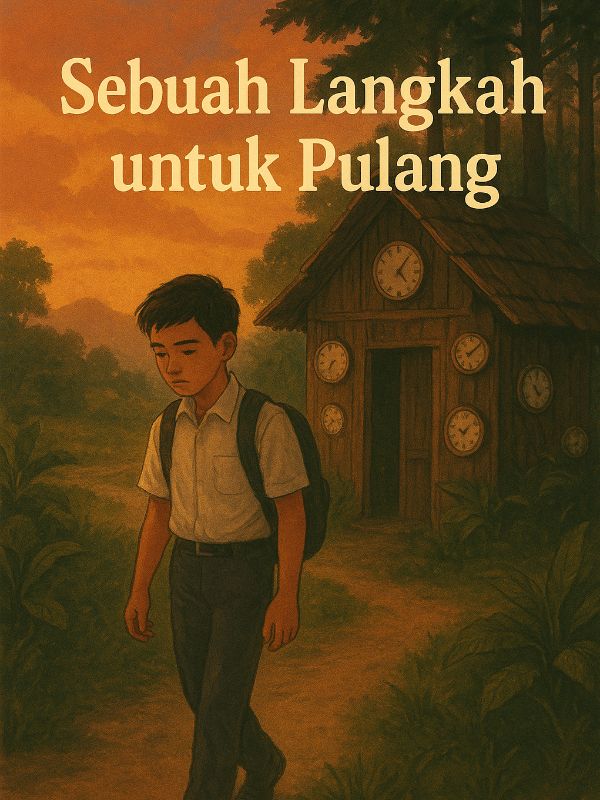

Sebuah Langkah untuk Pulang

“Penjaga Waktu di Tepi Senja”

Sore itu, langit seperti lembaran kain yang digambar dengan warna-warna lembut—jingga yang memudar, biru yang mulai menua, dan ungu tipis yang merayap di tepinya. Dewa berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan langkah yang tidak tergesa, namun juga tidak benar-benar santai. Langkah-langkahnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat—entah oleh berat pikiran, entah oleh rasa yang sejak lama menunggu untuk dihadapi.

Teman-temannya ribut menawarkan tumpangan.

“Dew, gue ikut ojek online nih, sekalian aja!”

“Nanti aku bilangin bapakku jemputin kamu juga!”

“Ayo bareng lah, masa jalan!”

Dewa hanya tersenyum, menolak pelan. “Aku jalan saja. Pingin nyantai.”

Padahal hatinya tidak sedang santai. Hatinya seperti air di dalam botol yang dikocok keras—berusaha terlihat tenang, tapi ada turbulensi yang susah dijelaskan dengan kata-kata.

Sesungguhnya, sejak ayahnya merantau ke kota yang lebih besar untuk mencari pekerjaan—dan sejak kabar yang datang makin jarang—rumah yang ia tinggali tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan tempat singgah yang hening. Hening yang bukan tenang, melainkan kosong.

Ia dan ibunya masih berbicara, tentu saja. Menanyakan hal-hal sederhana seperti, “Udah makan?” atau “Pelajarnya gimana?” atau “Besok sekolah jam berapa?”

Tapi percakapan itu seperti daun-daun kering—ringan, rapuh, dan tidak punya tempat bertumbuh.

Kadang Dewa ingin bertanya pada ibunya, “Bu, Ibu sebenarnya takut nggak? Kalau Ayah nggak pulang?”

Kadang ia ingin menumpahkan semua yang ia rasakan.

Tapi entah kenapa, tenggorokannya selalu menutup rapat ketika ia mencoba membuka mulut.

Maka ia berjalan.

Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk membuat kepalanya sedikit lebih longgar.

Seperti biasa, rutenya melewati lapangan kecil belakang sekolah, lalu masuk ke hutan pinus tipis yang selalu membuat udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Pepohonannya tinggi dan diam, tapi diamnya menenangkan. Jalan setapak kemudian menurun ke arah sungai kecil, di mana suara air yang mengalir biasanya cukup ampuh meredakan gelisah.

Namun sore itu rasanya berbeda.

Langit tampak lebih muram, angin lebih pelan, dan langkah Dewa seperti kehilangan arah.

Saat ia melewati tikungan menuju kebun-kebun warga, pemadangannya tertarik oleh sesuatu yang tidak ia kenali. Di antara pepohonan pisang dan semak yang tumbuh liar, berdiri sebuah gubuk kayu kecil. Gubuk itu terlihat tua—terlalu tua untuk ukuran bangunan yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

Kakek yang tinggal di sekitar sini juga tidak pernah bercerita soal gubuk itu. Dan para warga biasanya selalu tahu bangunan siapa yang berdiri di mana.

Dewa berhenti.

Pintu gubuk itu sedikit terbuka, seperti mengundangnya mendekat.

Lalu ia mendengar suara itu.

Tok… tok… tok…

Bukan suara pintu. Bukan suara ranting jatuh.

Tapi suara logam kecil diketuk dengan tempo yang teratur, hampir seperti detak jantung yang diperdengarkan.

Ada sesuatu dalam ritme itu yang membuat Dewa berjalan mendekat tanpa berpikir dua kali.

“Permisi?” panggilnya, setengah berani setengah ragu.

Tidak ada jawaban. Tapi suara ketukan terus berlanjut, seakan-akan orang di dalamnya tahu bahwa ia sedang dinanti, tapi memilih untuk tidak menyambut secara langsung.

Dengan pelan, Dewa mendorong pintu itu.

Sebuah aroma kayu tua bercampur debu memenuhi hidungnya.

Dan di tengah ruangan, duduklah seorang kakek berambut putih keperakan dengan punggung sedikit bongkok, memperbaiki sebuah jam.

Bukan hanya satu jam.

Ruangan itu dipenuhi oleh lusinan jam dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jam dinding besar dengan kayu ukiran rumit. Jam meja kecil yang sudah menguning. Jam saku yang tergeletak di atas kain beludru. Jam kuno tanpa jarum. Jam rusak yang tampaknya sudah lama menunggu disentuh.

Semua jam itu seakan hidup, meski beberapa berdetak pelan, beberapa lain sepi total.

Kakek itu menoleh, matanya bening dan tenang.

“Masuk, Nak. Tidak usah takut. Pintu ini memang tidak pernah dikunci.”

Ada sesuatu pada suara kakek itu—lembut, dalam, dan penuh waktu—yang membuat Dewa langsung merasa aman.

Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya.

“Ini… semua jam Kakek?” tanya Dewa, matanya mencari-cari dinding, rak, dan meja yang penuh dengan benda-benda itu.

Kakek itu tersenyum kecil. “Ya. Ada yang kubuat sendiri. Ada yang dibawa orang untuk diperbaiki. Ada juga yang datang sendiri.”

“Maksudnya… jam bisa datang sendiri?” Dewa tampak heran.

Kakek tertawa lirih, suara tawa yang menggema halus seperti angin malam menyentuh kaca jendela.

“Bukannya jamnya benar-benar berjalan sendiri ke sini. Tapi pemiliknya sering datang tanpa sadar membawa waktu yang rusak. Jam hanya ikut mengikuti nasib pemiliknya.”

Dewa mengangguk pelan. Ia duduk di kursi kecil yang tampak sudah lama tidak dipindahkan dari tempatnya.

Pandangan matanya tertuju pada jam kayu sederhana yang sedang diperbaiki kakek itu.

“Jam itu rusak?” tanyanya.

“Jarumnya berhenti,” jawab kakek, mengangkat jam itu ke cahaya. “Pemiliknya merantau. Sudah bertahun-tahun tidak memberi kabar. Dan jam ini berhenti tepat di jam ia pergi.”

Dewa menelan ludah.

Sebuah rasa dingin menyusup ke dadanya.

Cerita kakek itu terdengar terlalu mirip—bahkan hampir identik—dengan kisah keluarganya.

Di bibirnya muncul pertanyaan yang lebih seperti bisikan, “Jam tahu kalau pemiliknya sedang… hilang?”

Kakek itu menggeleng. “Jam tidak tahu apa-apa, Nak. Tetapi… manusia meninggalkan jejak pada benda-benda yang mereka sentuh. Luka, rindu, harapan—semua itu menempel, meski bentuknya tidak terlihat.”

Ruangan tiba-tiba terasa lebih hangat.

Atau mungkin justru Dewa merasa lebih terbuka.

Ia menghela napas pendek, lalu entah kenapa, kata-kata yang sudah lama terperangkap di dadanya mulai keluar perlahan-lahan.

Ia bercerita.

Tentang ayahnya yang pergi.

Tentang janji pulang yang makin lama terasa seperti gema—ada suara, tapi tidak ada wujud.

Tentang ibunya yang berusaha tegar.

Tentang rumah yang semakin sunyi hari demi hari.

Kakek itu mendengarkan tanpa memotong sedikit pun.

Mata tuanya terlihat lembut, seperti telah menyimpan seribu kisah sebelum kisah Dewa datang.

Setelah Dewa selesai, kakek itu berkata, “Nak, kadang orang pergi bukan karena tidak sayang. Tapi karena mereka takut pulang dengan tangan kosong. Takut mengecewakan. Takut terlihat gagal.”

Ia berhenti sejenak, menatap Dewa dalam-dalam.

“Dan waktu… waktu sering berhenti di hati mereka jauh sebelum berhenti di tempat lain.”

Dewa menunduk, merasakan kata itu menghantam tempat yang paling sensitif dalam dirinya.

Setelah beberapa saat, ia bertanya, “Kek… boleh aku bantu memperbaiki jam itu?”

Kali ini kakek tersenyum lebih hangat.

Ia menyerahkan obeng kecil kepadanya. “Tentu. Jam yang rusak lebih mudah diperbaiki kalau dua orang menyentuhnya.”

Dewa tidak tahu apa maksudnya, tapi ia menerima obeng itu.

Mereka bekerja bersama dalam keheningan yang tidak canggung—keheningan yang penuh makna, seperti dua detak jam yang selaras.

Sesekali Dewa memandang roda gigi kecil yang ia bersihkan dan merasa seperti ia sedang memperbaiki sesuatu di dalam dirinya sendiri.

Dan ketika jam itu akhirnya berdetak kembali, bunyinya terdengar seperti bisikan kecil: tik… tok… tik… tok…

Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dada Dewa terasa lapang.

Kakek menepuk bahunya. “Kalau kamu bisa memperbaiki jam ini, kamu juga bisa memperbaiki hal-hal yang berhenti dalam hidupmu. Mulailah dari hal kecil.”

Ucapan itu menempel dalam kepalanya seperti mantra.

---

Perubahan Kecil yang Membuka Pintu

Saat pulang, Dewa menemukan ibunya masih duduk di meja makan. Matanya sembab, meski wajahnya berusaha terlihat biasa.

Biasanya Dewa akan langsung masuk kamar.

Tapi tidak hari itu.

Ia duduk di samping ibunya dan berkata, “Bu… Dewa lapar. Masak apa?”

Ibunya menoleh, terkejut.

Lalu ia tersenyum—senyuman hangat yang sudah lama tidak muncul.

Hanya percakapan kecil.

Hanya makan malam sederhana.

Hanya tawa kecil.

Tapi Dewa merasa seperti rumah mereka yang dingin mulai mendapat seberkas cahaya dari celah kecil di dinding.

Dan itu cukup.

Untuk saat ini, itu cukup.

---

Gubuk yang Menghilang

Beberapa hari berlalu.

Dewa merasa lebih ringan. Ia membantu ibunya lebih sering.

Ia bahkan mulai membuka pesan lama ayahnya, meski isinya pendek dan jarang.

Hingga suatu sore, ia kembali ke gubuk itu.

Namun ketika tiba…

Gubuk itu tidak ada.

Yang tersisa hanyalah rumput liar. Tidak ada pintu. Tidak ada dinding. Tidak ada jam.

Seperti gubuk itu hanya sekecil mimpi.

Semuanya hilang.

Dewa terpaku.

“Apa… aku salah tempat?”

Tapi tidak mungkin. Ia tahu benar tikungan itu. Pohon itu. Batu itu.

Saat ia hendak pergi, ia melihat sesuatu di tanah: sebuah roda gigi kecil yang mengilap—roda gigi yang pernah ia bersihkan bersama kakek itu.

Ia memungutnya dan menggenggamnya erat-erat.

Tiba-tiba ia mengerti.

Kakek itu mungkin bukan sekadar pembuat jam.

Mungkin ia penjaga waktu.

Atau penjaga jiwa manusia yang menemukan dirinya di tengah kehilangan.

Atau mungkin ia hanya seseorang yang datang di waktu yang tepat—dan pergi ketika waktunya selesai.

Apa pun kebenarannya, Dewa merasa tidak lagi sendiri.

---

Langkah Pulang

Sore itu, langkahnya terasa paling ringan dibanding sore-sore sebelumnya.

Ia tidak tahu apakah ayahnya akan kembali.

Ia tidak tahu apakah waktu bisa diputar kembali.

Tapi ia tahu bahwa ia sudah mulai pulang—mengembalikan cahaya kecil ke rumahnya, satu langkah kecil demi satu langkah kecil.

Pulang bukanlah soal tempat, ia menyadari itu sekarang.

Pulang adalah saat hati berani terbuka lagi.

Saat seseorang memilih untuk memperbaiki yang rusak.

Saat seseorang memutuskan untuk tetap tinggal untuk orang-orang yang menunggunya.

Dan bagi Dewa, perjalanan pulang itu dimulai pada satu sore sunyi, di sebuah gubuk penuh jam yang kini menghilang—tempat ia menemukan keberanian yang ia kira telah hilang bersama waktu yang berhenti.

Beberapa hari setelahnya, Dewa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan -suara sendok beradu dengan gelas, langkah ibu di dapur, aroma teh hangat menjelang senja. Semua itu terasa seperti detak-detak baru yang pelan tapi pasti memperbaiki ruang hening dalam dirinya. Kadang ia masih merasa rindu yang berat, tapi kini rindu itu tidak lagi menakutkan. la tahu bahwa waktu mungkin tak pernah kembali seperti dulu, namun ia juga tahu: ia sedang belajar berjalan bersama harapan yang tumbuh perlahan.