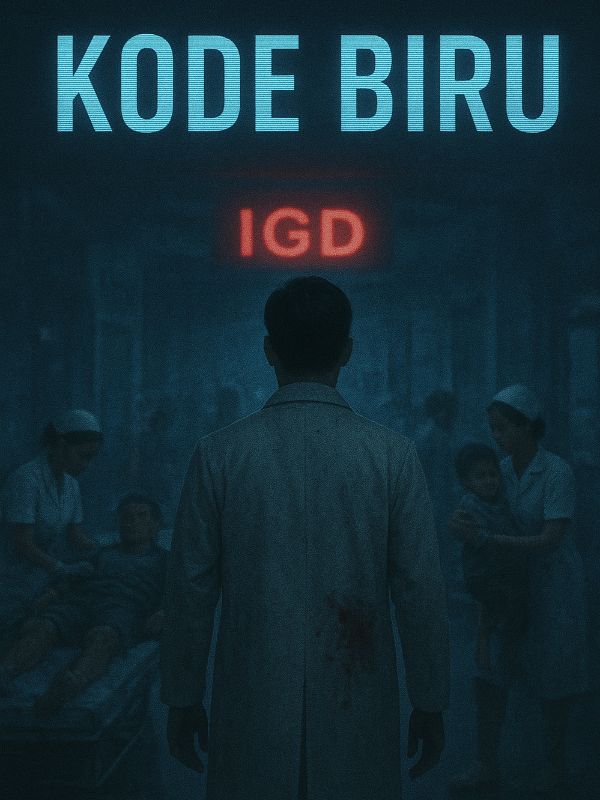

Kode Biru

Dr. Rendra Maheswara seorang Dokter Kepala IGD, yang berpacu pada kesempurnaan di dalam hidupnya. Ia tidak pernah gagal dalam apa yang ia lakukan. Dari ia kecil mendapatkan juara lomba, menang peringkat, sampai sekarang, pujian dan sanjungan yang ia dapatkan dari orang sekitarnya yang membuat dia terus semangat. Dr. Rendra tidak mengerti apa rasanya kegagalan yang dialami orang lain. Dr. Rendra dengan badan gagah dan tampil rapi di setiap saat dan dimanapun ia berada.

Malam itu terasa tenang. Sangat tenang. Terang lampu-lampu neon di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jakarta Sentral bercahaya dingin. Dr. Rendra Maheswara duduk di depan layar laptop miliknya, mencatat laporan medis. Beberapa pasien dengan luka ringan duduk di kursi tunggu, seorang anak kecil dengan lutut yang dibalut perban karena jatuh dari sepeda, seorang bapak tua terbatuk kecil, dan seorang ibu yang sedang mengecek tensi bersama dengan perawat.

“Wah, malam yang tenang ya, Dok?” kata seorang dokter muda, sambil tersenyum ramah.

“Shhh! Jangan ngomong gitu!” Suster Dini menegurnya cepat.

“Pamali tahu!”

Dr. Rendra terkekeh pelan. “Santai aja, DIn. Tenang dikit nggak dosa kok.”

Dr. Rendra menutup laptop, meregangkan bahunya, matanya sedikit lelah karena menatap laptop terlalu lama tetapi masih terpancar untuk melakukan pekerjaannya sebagai dokter IGD. Tidak ada yang tahu, setiap malam sunyi seperti ini, jantungnya justru berdetak lebih cepat, karena ia tahu, ketenangan di rumah sakit tidak pernah bertahan lama.

Dan benar saja. Telepon darurat berdering. Tiga kali. Dengan nada yang panjang.

“Dari 119!” teriak petugas di meja depan. “Kecelakaan besar di jembatan Arunika! Ambulans dalam perjalanan, banyak korban berat!” tambahnya.

Dalam sekejap, suasana ruangan IGD berubah. Kursi tunggu dikosongkan. Meja pasien dibersihkan. Para perawat IGD berlarian, menyiapkan alat bantu napas, selang infus, dan oksigen. Dr. Rendra berdiri cepat, sambil menggulung lengan jas dokternya.

“Semua siap di zona A dan B. Prioritaskan pasien luka berat,”

katanya tegas dan suaranya tenang. Di mana dokter Rendra sebenarnya memiliki kepanikan tersendiri. Tidak pernah di dalam pekerjaannya dokter Rendra mengalami kepanikan seperti ini akibat darurat besar. Dia melihat tangannya yang berkeringat dingin dan nafas nya pendek. Tapi dia mengingat

“Tenangkan dirimu. Tunjukkan kau yang terbaik”

Dia berbicara kepada dirinya sendiri sambil mengusap keringat yang turun di lehernya dan lalu menyiapkan ruangan maupun alat yang akan dibutuhkan.

Sirine meraung dari kejauhan. Ambulans datang satu demi satu, tidak ada jarak waktu. Ambulans membawa masuk pasien yang mengalami dari luka berat maupun luka ringan. Darah, debu dan teriakan memenuhi udara. Dr. Rendra langsung menangani pasien pertama, seorang pria muda dengan luka terbuka di bahu. Tangannya bergerak cepat dan tanpa ragu. Walau jantungnya yang berdegup begitu cepat, dan ia berusaha untuk semua berjalan lancar di bawah tangannya. Semua percaya, kalau Dr. Rendra yang menangani pasien IGD maka semua akan berjalan baik.

Tapi malam itu berbeda. Setelah satu jam berlalu, terdengar panggilan keras.

“Kode biru! Kode biru di ruang tiga!”

Suster Dini berlari dengan ranjang dorong. Di atasnya, seorang pria dengan wajah pucat, mata terpejam, dan di kulit terdapat luka-luka, tampak luka terbuka besar di dahi bagian kanan yang mengeluarkan darah.

“Nama Pasien Putra Arcana, usia 24!” teriak suster.

“Detak jantung lemah, ada patah tulang rusuk, ada kemungkinan terjadi pendarahan dalam, dan mengalami benturan berat dikepala!”

Dr. Rendra bergerak cepat.

“Bawa ke ruang tindakan sekarang! Dan hubungi dokter operasi!” kata Dr. Rendra sembari mencoba untuk menahan darah yang bercucur di dahi Putra.

Ruang operasi terasa dingin. Lampu di atas meja operasi menyorot wajah Putra. Monitor jantung berdetak pelan

“beep… beep...”

Dr. Rendra menatap pasien itu sejenak. Masih muda pasti punya keluarga yang menunggu ia di luar. Putra masih punya masa depan yang harus ia lalui. Dr. Santoso melakukan operasi dan Dr. Rendra menekan tepi luka dengan kasa steril perlahan-lahan menyeka darah yang membanjiri area operasi. Operasi berjalan panjang. Detik terasa seperti jam. Setiap tetes darah setiap desahan nafas, setiap kassa steril dan alat berlumur darah, seolah memukul sisi dalam kepala Dr. Rendra. Sampai akhirnya

“beep…. Beep… tiiiiiiiiiinnnnnnnn…”

suara datar.

Dr. Santoso mundur ke samping kanan menjauhi meja operasi dan melihat waktu kematian Putra di layar. Sebelum Dr. Santoso bisa mengatakan sesuatu, Dr. Rendra maju ke depan dengan tangan bergetar berusaha untuk mengembalikan detak jantung Putra bagaimanapun caranya. Ia mengambil defibrillator, menyiapkan kabel, dan tangannya bergetar. Ia menyadari bahwa pasien mengalami trauma berat, dan penggunaan defibrilator dapat menimbulkan efek samping lebih parah. Namun Dr. Rendra tidak mempermasalahkannya. Bagi dirinya, yang terpenting adalah mengembalikkan detak jantung pasien muda tersebut.

“Charge 300! Sekarang!” teriaknya.

Listrik mengalir dan tubuh Putra terangkat sebentar. Tetapi suara lurus itu masih berlanjut. Rendra menatap pasien muda itu dengan wajah hancur.

“Lagi!” gumamnya pelan, hampir tak terdengar.

Ia menekan tombol lagi, menyalurkan listrik kedua kalinya. Tubuh Putra terangkat sedikit lagi tapi monitor tetap datar.

“Dok! Sudah cukup!” teriak suster Dini menarik lengan Dr. Rendra dengan cepat. “Dr. Rendra! Sudah!” Katanya lagi.

Dr. Santoso, melangkah cepat kedepan Dr. Rendra, mendorong pelan kedua bahunya Dr. Rendra kebelakang.

“Cukup Dr. Rendra. Kita sudah melakukan sesuai dengan protokol. Sudah… cukup.”

kata Dr. Santoso memegang bahu Dr. Rendra dengan kuat seperti memberitahu dia bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Dr. Rendra menatap tubuh Putra, darah menempel di sarung tangannya. Tubuhnya lemas dan nafasnya tercekat.

Akhirnya Dr. Santoso menghela nafas berat lalu berkata “Putra Arcana, 02.46 AM.”

Ruangan sunyi. Para perawat menunduk. Beberapa menatap

Dr. Rendra dengan iba, mundur selangkah. Tangannya gemetar. Ia menatap darah di sarung tangannya sendiri, dan rasanya seperti tidak percaya apa yang telah terjadi.

“seharusnya aku bisa menyelamatkan nya… dia harus hidup… kenapa tidak ada yang melakukan apapun??..” pikir Dr. Rendra.

Telinga nya berdengung pelan. Suara monitor, langkah kaki, bisikan… semua semakin jauh. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Cahaya di atas kepalanya terasa terlalu terang, menusuk mata. Dia ingin menutupnya tapi matanya tak mau berkedip.

Lalu semuanya perlahan… memudar.

Itu adalah memori milik Dr. Rendra 2 tahun yang lalu, yang ia ingat sampai saat ini. Terngiang dan terlihat jelas…

“Dia tenang lagi malam ini,”

terdengar suara lembut seorang perawat menembus kesunyian koridor panjang itu. Bau karbol menyengat, tapi samar bercampur dengan aroma udara subuh dan dinginnya ruangan.

“Pasien kamar empat?”

Tanya seorang pria berseragam putih bersih, membawa papan jalan dengan kertas medis di atasnya. Dr. Rendra membuka mata. Ia duduk di kursi dengan posisi menyandar pada kursi, ruangan putih bersih tapi asing.

Ada suara dari luar pintu kamar Dr. Rendra.

“Kasusnya parah, dia pikir masih di ruang IGD.”

“Masih ngomong soal ‘kode biru’?”

Tanya balik perawat satunya.

“Kadang malam-malam dia terbangun, dan berteriak minta Defibrillator.”

Kedua perawat itu berjalan dan sambil menghela nafas karena iba.

Dr. Rendra menatap tangannya. Kosong. Tapi iya masih merasa berat, seperti melihat darah di sarung tangan bedah. Di telinganya, terdengar

“beep… beep… beep…” pelan sekali, jauh didalam kepalanya. Ia tersenyum tipis. “Tekanan darah… stabil,”

bisiknya kecil. Langkah perawat mendekat, menaruh nampan makanan di meja kecil. “Selamat malam, Dr. Rendra,”

katanya dengan lembut.

“Sudah waktunya minum obat malam.” Rendra mendongak perlahan. Matanya menatap lurus ke arah perawat itu. Tenang, tapi kosong. Lalu pandangannya turun ke baju biru langitnya tertanam nomor ‘99’ dan namanya, pudar, huruf-hurufnya hampir hilang, tapi masih bisa terbaca samar di pandangannya tertera ‘Dr. Rendra Maheswara | Kepala IGD Jakarta Sentral.’ Telinganya berdengung lagi. Lampu kamar seakan berdenyut pelan mengikuti irama jantungnya. Suara samar terdengar, entah dari mana

“Kode biru di ruang tiga.” Ia menoleh ke jendela. Bayangan seorang lewat, seperti tubuh seorang pria muda, bersimbah darah, mengenakan kemeja putih. Jantung Rendra berdegup keras. Tangannya bergerak sendiri, mencoba meraih pria muda tersebut sebelum ia bisa mengangkat tangan, bayangan tersebut pergi.

Perawat di depan pintu hanya memandang hening, lalu mencatat sesuatu di papan jalan.

“Pasien masih berhalusinasi operasional. Episode berulang setiap malam pukul dua empat puluh enam.”

Cahaya putih dari lampu di kamar Dr. Rendra menyala terang. Suara berdengung semakin keras. Dr. Rendra menatap tangannya sekali lagi dan tersenyum.

“Kode biru… siap.” bergumam dibawah nafasnya.

Di koridor luar, terdengar perbincangan antara dua perawat yang berbicara dengan pelan.

“Kasus dokter itu belum berubah ya?” salah satu perawat bertanya.

“Belum, dilihat dari data dan proses pemulihan Dr. Rendra, sepertinya dia akan menjalani perawatan yang lebih panjang dari perkiraan.” Jawab perawat lain. Sambil mendorong meja medis beroda.

Di kamar nomor empat, Dr. Rendra duduk di kursi putih itu, tubuhnya terasa nyata tapi ada yang janggal. Tiba-tiba, sosoknya sendiri muncul, versi Rendra sehat, tegap, wajah tenang, dengan tatapan mata yang menusuk. Suara itu lembut, tapi dingin.

“Kok bisa gagal dalam hal sesimpel itu?”

Dr. Rendra menelan ludah. Setiap kata menancap seperti jarum di dadanya. Ia ingin membela diri, tapi suara itu terus mendesak dia.

“Lihat, semua alat sudah tidak ada. Semua orang sudah pergi. Hanya kamu… yang harus menanggungnya.”

Matanya berkeliling ruangan. Segera pandangannya jatuh ke tangannya sendiri.

Sarung tangan medis yang menempel darah segar. Awalnya sedikit, tapi perlahan darah itu mengalir deras, menetes dari tangannya, membanjiri lantai putih bersih.

Dr. Rendra terkejut. Nafasnya tersedak, telinganya berdengung. Ia mencoba mengangkat tangan nya terasa berat, seperti menahan dunia. Detak jantungnya berpacu, bayangan Putra muncul di depan matanya, mata tertutup dan darah menodai jas putih medisnya.

“Ini… tidak mungkin…” gumamnya, suaranya nyaris hilang.

Sosok ‘Rendra sehat’ tersenyum tipis, dingin, seolah puas melihat Rendra yang kini benar-benar terpaku oleh rasa bersalah dan panik.

“Sudah waktunya kembali tidur, Dokter Rendra.” kata salah satu Dokter yang mengetuk pintu Dr. Rendra. Melihat Dr. Rendra yang sedang menatap baju biru langit di badannya dan tangan yang terangkat di depan dadanya.

Tiba-tiba, pandangan Rendra kabur. Darah di tangannya perlahan memudar, lantai kembali bersih. Napasnya kembali teratur. Tapi dalam kepalanya, detak jantung Putra, dentingan monitor, dan gema alarm ‘kode biru’ tetap terdengar.

Dr. Rendra menyadari bahwa ia terjebak di antara kenyataan dan halusinasi sendiri, antara rasa bersalah yang tidak tertahankan dan ingatan malam itu yang tidak pernah hilang.

“Kode biru… ruang tiga,” bisiknya lirih, seakan menghadapi dirinya sendi

ri lagi dan lagi.

Pelan-pelan Dr. Rendra menurunkan badannya di ranjang dan matanya terpejam.