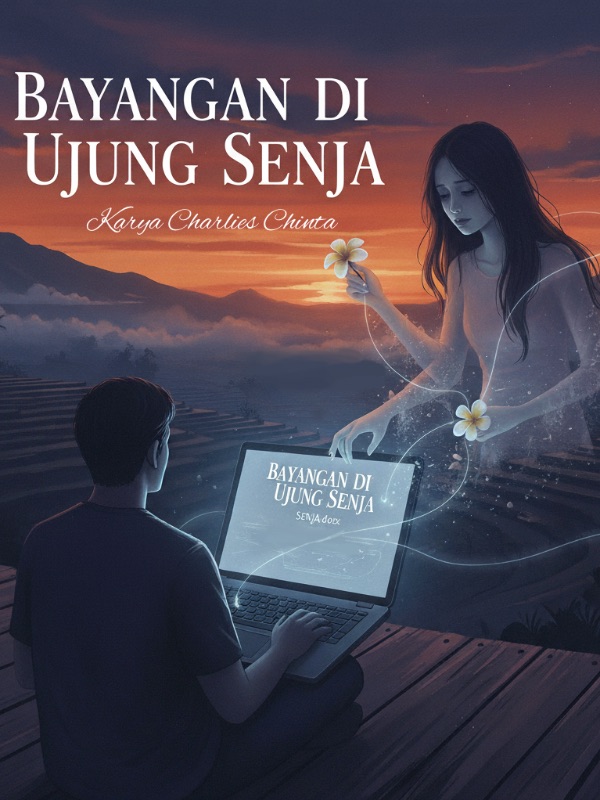

Bayangan di Ujung Senja

Bayangan di Ujung Senja

Hujan baru saja reda di Ubud. Udara lembap menyelimuti sawah yang membentang di belakang rumah Arka. Dari teras kayu, ia menatap kabut tipis yang melayang di antara batang-batang bambu.

Di pangkuannya, laptop menyala menampilkan halaman kosong. Judul di atasnya berbunyi: “Bayangan di Ujung Senja.”

Namun, tidak satu pun kata berhasil ia tulis. Tangannya berhenti di atas keyboard, seolah otaknya kehilangan arah.

Sudah dua tahun berlalu sejak Naya pergi.

Perempuan itu bukan sekadar kekasih, ia adalah nyala yang membuat hidup Arka berarti. Mereka sama-sama penulis muda yang pertama kali bertemu dalam acara literasi di Denpasar. Naya datang dengan senyum hangat, membawa kumpulan puisi berjudul Jarak yang Menyala. Arka datang dengan selembar naskah yang belum selesai. Mereka berbincang tentang sastra, kopi, dan hidup. Sejak saat itu, nama mereka seperti terikat dalam setiap kalimat yang mereka tulis.

Namun, dua tahun lalu, Naya menghilang.

Tanpa pesan, tanpa kabar. Terakhir kali mereka bertemu adalah di Pantai Sanur, saat senja membakar langit oranye. Naya mengatakan sesuatu yang aneh waktu itu:

“Kalau suatu hari aku tak ada, jangan tulis aku lagi, Arka. Biarkan aku jadi rahasia yang tenang.”

Lalu keesokan harinya, ia lenyap.

Arka mencoba melupakannya. Ia menulis, menulis, dan menulis, berharap kata-kata bisa menjadi jembatan untuk berdamai. Tapi setiap kalimat selalu kembali ke satu nama: Naya.

Sampai malam itu, sesuatu terjadi.

Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul.

Nomor Tidak Dikenal:

“Senjanya masih sama seperti hari itu, ya?”

Arka terpaku. Hatinya seperti berhenti berdetak.

Ia membalas cepat.

Arka:

“Siapa ini?”

Beberapa menit kemudian, balasan datang.

Nomor Tidak Dikenal:

“Kau tahu siapa. Datanglah ke Denpasar. Tempat kita pertama kali bertemu. Besok, jam lima sore.”

Arka menatap layar lama sekali. Mustahil.

Nomor itu tak dikenal, tapi kalimatnya… itu cara Naya menulis pesan. Lembut, puitis, dan menenangkan.

Ia tahu mungkin itu hanya lelucon seseorang, tapi rasa rindu yang menumpuk terlalu kuat. Maka keesokan harinya, Arka mengendarai motor menuju Denpasar. Ia ingin percaya, meski hanya untuk sehari.

Taman Puputan Badung tak banyak berubah. Pepohonan besar menaungi jalan setapak, dan anak-anak berlarian di bawahnya. Matahari sore perlahan turun, memantulkan cahaya keemasan di atas air mancur.

Arka berdiri di dekat bangku yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka. Angin sore membawa aroma tanah basah.

Lalu, seseorang datang.

Perempuan berambut hitam, memakai blus putih dan rok panjang, berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya… wajah itu terlalu dikenalnya. Naya.

Tapi ada sesuatu yang aneh, kulitnya tampak lebih pucat, dan matanya teduh tapi kosong.

“Naya?” suara Arka nyaris berbisik.

Perempuan itu tersenyum samar. “Kau datang juga.”

Ia berjalan mendekat, langkahnya nyaris tak bersuara di atas batu taman. “Aku tahu kau akan datang, Arka. Kau selalu menepati janji.”

Arka menatapnya tak percaya. “Di mana kau selama ini? Semua orang mencarimu.”

“Aku tidak bisa kembali,” jawab Naya pelan. “Aku cuma ingin melihatmu satu kali lagi.”

“Melihatku? Kenapa bicaramu seperti itu?”

Naya menunduk, memegang jemarinya sendiri. “Arka… jangan tulis tentang aku lagi. Setiap kali kau menulis, aku tidak bisa pergi.”

Arka menatapnya bingung. “Pergi ke mana?”

“Aku tak seharusnya di sini,” bisiknya. “Tapi aku terikat oleh kata-katamu.”

Arka tertawa kecil, berusaha mengusir rasa gugup. “Naya, kau bicara seperti hantu.”

Naya menatapnya lama. “Mungkin begitu.”

Seketika, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Lampu taman berkelip. Arka mundur selangkah, menatap wajah itu lebih dekat, dan baru menyadari bahwa di ujung leher Naya ada bekas lebam samar, seperti luka lama yang tak sempat disembuhkan.

“Siapa yang melakukan ini padamu?” tanya Arka pelan.

Naya tak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, “Kalau kau ingin tahu kebenarannya, datanglah ke rumahku di Renon. Pukul tujuh malam.”

Angin bertiup kencang. Saat Arka mengedip, Naya sudah menghilang.

Yang tersisa hanya aroma melati yang samar dan selembar kertas di bangku.

Di atasnya tertulis:

“Berhentilah menulis, atau kau akan menulis akhir dari dirimu sendiri.”

Rumah keluarga Naya di Renon tampak kosong. Lampu halaman redup, dan daun kamboja berguguran di jalan masuk. Arka berdiri di depan pintu, memegang kertas itu erat. Ia hampir berbalik, tapi rasa ingin tahunya menahan langkah.

Pintu rumah terbuka sedikit, berderit. Ia melangkah masuk perlahan.

Di ruang tamu, semua perabot ditutupi kain putih. Di meja tengah, ada sebuah laptop berdebu. Layarnya menyala, meski tidak tersambung ke listrik.

Di sana, satu file terbuka: “Senja.docx.”

Arka duduk, membuka file itu. Isinya membuat bulu kuduknya merinding.

“Jika seseorang membaca ini, berarti aku sudah mati. Aku dibunuh oleh seseorang yang tidak bisa menerima bahwa aku ingin berhenti menulis kisah bersamanya. Aku takut, Arka. Tapi kalau aku mati, aku ingin kau tahu satu hal, aku mencintaimu, tapi cintamu membunuhku.”

Arka terpaku. Nafasnya memburu.

“Apa… apa maksudnya?”

Di layar, huruf-huruf itu tiba-tiba bergerak sendiri, seperti diketik oleh tangan tak kasat mata.

“Sekarang, kau mengulang kisah yang sama. Kau menulis aku kembali. Dan setiap kali kau menulis, aku kembali hidup… bersamamu.”

Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Suara langkah terdengar dari arah koridor.

“Naya?” seru Arka.

Sebuah suara berbisik di dekat telinganya, lembut tapi dingin:

“Kau yang menulis aku mati, Arka.”

Arka menoleh cepat. Tak ada siapa pun di sana.

Namun, di layar laptop, kalimat terakhir muncul:

“Sekarang giliranmu menemaniku di sisi lain senja.”

Layar padam.

Keesokan paginya, warga menemukan rumah tua di Renon itu terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu laptop yang menyala dengan satu file terakhir berjudul Bayangan di Ujung Senja – versi akhir.

Halaman terakhir berisi paragraf tunggal:

“Malam itu, aku menulis kisah untuk menjemputnya kembali. Tapi ternyata aku tidak sedang menulis tentang cinta, aku sedang menulis pintu antara hidup dan mati. Kini aku tahu, senja yang kami cintai bukan penutup hari, melainkan awal dari kegelapan yang abadi.”

Polisi tidak pernah menemukan Arka.

Namun, seminggu kemudian, sebuah email misterius dikirim ke salah satu penerbit di Denpasar.

Alamat pengirimnya: nayaarka@senja.id

Isi emailnya hanya satu kalimat:

“Tolong terbitkan buku kami. Kisah ini belum berakhir.”

Penerbit menerbitkannya beberapa bulan kemudian, dan buku itu menjadi perbincangan di seluruh Bali. Orang-orang bilang, siapa pun yang membaca halaman terakhir buku itu pada waktu senja, akan mendengar bisikan lembut di belakang telinga:

“Akhir yang kau baca… baru saja dimulai.”

Dara membaca lembar-lembar bertuliskan nama Naya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Di antara catatan-catatan itu, ada satu yang warnanya sudah memudar, seperti disimpan terlalu lama dalam saku seseorang yang ragu untuk melepas. Tulisannya tidak utuh; sebagian huruf seakan berusaha bertahan di atas kertas.

Arka… jika suatu hari kau kembali mencari jawaban, ketahuilah bahwa aku tidak pergi karena marah. Aku pergi karena takut menjadi beban dalam hidup yang masih panjang untuk kau jalani. Aku ingin kau tumbuh tanpa harus menoleh ke arahku, tanpa harus menahan langkah hanya karena aku tidak mampu berjalan sejauh dirimu.

Dara menutup mata sejenak. Ia membayangkan Naya menuliskan kalimat itu: pelan, mungkin dengan tangan yang mulai bergetar. Di baris berikutnya, tulisan itu semakin tidak rapi.

Penyakit ini membuat jarak antara aku dan tulisanku sendiri semakin jauh. Setiap kata terasa seperti langkah di tanah yang basah. Mudah hilang sebelum sempat kutandai. Aku tidak ingin kau melihatku merayap menahan sakit, Arka. Dan aku tahu, jika kita tetap bersama, kau akan memilih berhenti agar bisa mendekapku. Aku tidak ingin menjadi alasan mimpi seseorang melemah.

Dara meletakkan kertas itu di pangkuannya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba merayap ke dadanya rasa iba yang pelan-pelan berubah menjadi sedih.

Di antara tumpukan lainnya, ia menemukan tulisan tangan Arka. Kalimatnya jauh lebih kukuh, seolah ditulis dari seseorang yang menahan sesuatu yang berat dalam diam.

Naya, aku menemukannya. Tempatmu di kota kecil itu. Aku tidak berani mengetuk pintumu. Kau tampak lebih tenang tanpa aku. Aku berdiri lama, hingga hari hampir habis, tapi aku tidak sanggup memanggilmu. Jika kau memilih pergi demi dirimu sendiri, aku akan menghormatinya, meski rasanya seperti merobek bagian terdalam diriku.

Di bawahnya, ada sebuah kalimat yang tampak seperti ditulis dengan tergesa:

Andai kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya berhenti berani.

Dara menahan napas. Ia memikirkan dua manusia yang sama-sama ingin melindungi satu sama lain, tetapi justru saling melukai dengan cara yang lembut. Naya pergi agar Arka tidak terbebani. Arka menjauh agar Naya tidak merasa bersalah. Dan keduanya berakhir terjebak dalam penyesalan yang tidak pernah sempat mereka pecahkan bersama.

Ia menelusuri kertas-kertas itu satu per satu, hingga menemukan catatan terakhir Arka yang lebih menyerupai pengakuan lirih daripada tulisan terencana.

Aku tetap menulis tentangmu. Mungkin itu salah. Mungkin itu benarnya. Ada bagian dari diriku yang hanya bisa bernapas ketika kau hadir dalam baris-baris yang kutulis. Aku tidak berniat menahankanmu di dunia yang tidak kau inginkan, Naya. Aku hanya… tidak tahu cara melepaskanmu tanpa kehilangan sisa diriku sendiri.

Dara menggenggam kertas itu perlahan, seakan takut merusak jejak emosi yang masih tertinggal. Di luar, senja mulai turun, warnanya menyelinap masuk melalui celah jendela. Cahaya itu jatuh tepat di atas catatan-catatan yang berserakan seperti potongan hidup yang terputus di tengah jalan.

Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mengikuti kasus ini, ia merasa benar-benar mengerti: ada kehilangan yang tidak perlu disaksikan oleh siapa pun untuk menjadi tragedi. Ada cinta yang retak bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena masing-masing terlalu takut menyakiti.

Dan mungkin, pikir Dara, itulah yang membuat cerita ini terasa begitu sunyi. Karena di dalamnya, dua nama saling mendekap dari kejauhan, namun tidak pernah benar-benar bertemu di tempat yang sama.