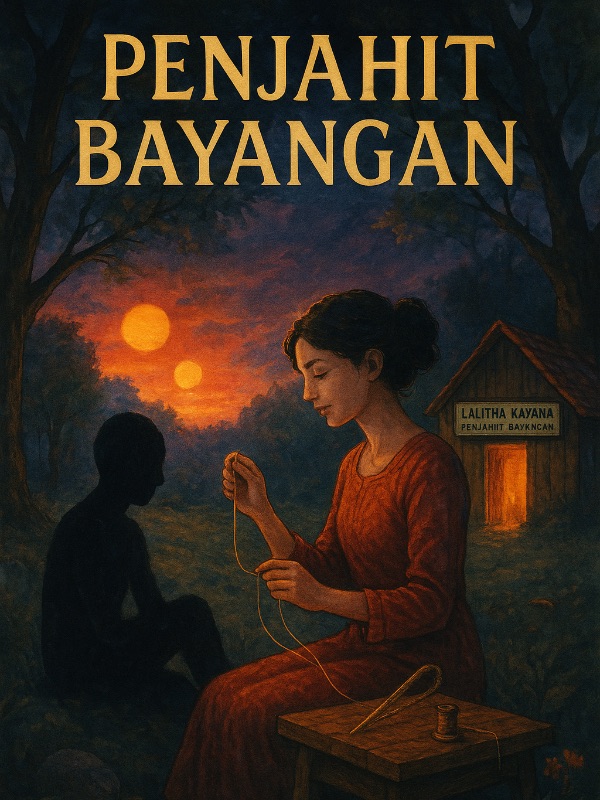

Penjahit Bayangan

Kerajaan Raveendra berdiri di tanah luas yang disinari dua matahari kecil di langit barat. Di negeri itu, cahaya adalah lambang kehidupan dan bayangan dianggap pantulan jiwa seseorang. Seorang tanpa bayangan disebut “kosong”, tak pantas hidup di antara manusia.

Lalitha Kavi tumbuh di istana sebagai gadis bangsawan yang gemar menulis puisi. Ia dikenal karena hatinya yang lembut namun pikirannya tajam. Banyak bangsawan yang melamar, tapi hanya satu yang dipilih oleh Dewan Istana, Raja Radeva Pramudya, penguasa muda yang baru naik takhta setelah sengaja menggulingkan ayahnya sendiri.

Pertemuan pertama mereka terjadi di taman istana pada musim semi. Radeva datang membawa burung gagak putih yang langka sebagai tanda lamaran. “Burung ini hanya akan hidup di tangan ratu yang berhati kuat,” katanya dengan senyum yang tak menyentuh mata. Lalitha menatapnya lama. Wajah Radeva tampan namun sangat dingin, seperti patung yang lupa bagaimana cara tersenyum tulus. “Sayang sekali, Tuan,” jawab Lalitha lembut dengan senyuman manisnya, “aku tidak ingin burung yang terkurung dalam sangkar, walau seindah apa pun warnanya.”

Radeva menatapnya tajam. “Maksudmu?”

“Aku tidak ingin hidup di bawah bayangan siapa pun, bahkan bayangan seorang raja. Aku tidak ingin seperti burung yang dikurung di dalam sangkar, sendirian.”

Saat Radeva menatapnya, dua mataharinya memantul di matanya, seolah ada dua versi dirinya yang bersaing; satu yang ingin dicintai, satu lagi yang ingin menguasai.

“Kau berbicara seperti penyair,” ujarnya dingin.

Lalitha tersenyum tipis. “Dan kau memerintah seperti dewa yang takut pada bayangannya sendiri.”

Kata-kata itu membuat udara taman mendadak dingin. Dalam diam, mata Radeva berubah gelap, seperti api yang menunggu waktu untuk menyala. Ia menunduk sopan, tapi suaranya bergetar tajam.

“Jika kau menolak, jangan menyesal.”

Beberapa minggu kemudian, Lalitha dipanggil ke aula kerjaan. Di sana, di depan seluruh bangsawan, Radeva berdiri dengan tongkat emasnya. “Kau menolak menjadi permaisuriku,” katanya pelan, “maka kau akan kehilangan bayanganmu, agar kau tahu artinya menolak cahaya dari ku.”

Ia mengetukkan tongkat ke tanah. Kilatan hitam keluar, menyambar kaki Lalitha. Ia menjerit, melihat bayangannya terlepas dari tanah, menggeliat seperti kain hitam yang dirobek. Dalam hitungan detik, bayangan itu lenyap, terserap ke dalam tongkat sang raja. Sejak hari itu, setiap kali Lalitha berjalan di bawah cahaya, tanah di bawahnya kosong. Tidak ada bentuk, tidak ada pantulan. Setiap ia melangkah di bawah cahaya, dirinya seperti terbakar. Malam itu juga, ia diusir dari istana dan diasingkan ke hutan larangan di perbatasan kerajaan. Ia hanya membawa selembar kain dan kotak kecil berisi pena kesayangannya.

Hari-hari pertama di hutan penuh ketakutan. Tanpa bayangan, suara langkah Lalitha tak menimbulkan gema. Hewan-hewan hutan menatapnya dengan mata waspada. Air sungai tak lagi memantulkan wajahnya. Kadang ia merasa dirinya bukan manusia lagi. Suatu malam, di bawah hujan deras, Lalitha melihat cahaya kecil dari kejauhan, cahaya lentera yang terlihat di antara pepohonan. Ia mengikutinya, berharap itu bukan hantu hutan. Dan di balik tirai hujan, ia menemukan pondok kecil yang hangat, berdiri di pinggir sungai berair hitam. Di atas pintu tergantung papan kayu yang kusam bertuliskan, “Eknath Kayana, Penjahit Jiwa yang Hilang.”

Lalitha mengetuk tiga kali. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang lelaki berwajah pucat dengan rambut panjang terurai. Matanya hitam pekat, tapi lembut. Ia mengenakan pakaian dari kain abu-abu sederhana.

“Kau siapa?” suaranya tenang.

“Namaku Lalitha Kavi,” jawab gadis itu, suaranya serak karena lelah. “Aku… kehilangan bayanganku.”

Eknath menatap tanah di bawah kaki Lalitha. Kosong, tanpa bentuk. Ia menunduk pelan. “Masuklah.”

Pondok itu penuh benang dan kain hitam yang menggantung di langit-langit, seperti jaring laba-laba raksasa. Di meja kayu, ada jarum besar dari emas, memantulkan cahaya samar. “Aku bisa menjahit bayangan,” kata Eknath kemudian. “Tapi untuk mengembalikannya, aku harus tahu siapa yang mengambilnya.”

“Raja Radeva Pramudya,” jawab Lalitha dengan lemas.

Eknath terdiam lama. Ia tahu nama itu, Radeva pernah memerintahkan pasukannya membakar desa tempat ibunya tinggal. Sejak saat itu, Eknath bersembunyi di hutan dan menekuni sihir tua dari para roh penenun malam. “Aku bisa membantu,” katanya. “Tapi setiap kali aku menjahit sesuatu dari dunia gelap, sebagian dari jiwaku ikut tersedot. Jika aku menjahit bayanganmu, aku mungkin akan kehilangan diriku.”

Lalitha menatapnya penuh ragu. “Aku tak ingin kau celaka karenaku.”

Eknath tersenyum kecil. “Terkadang kehilangan sedikit dari diri sendiri tak seberapa dibanding melihat seseorang menemukan kembali cahayanya.”

Ritual pertama itu dilakukan di tengah malam. Eknath menyalakan tujuh lilin hitam dan menggambar lingkaran di lantai dengan kapur putih. Lalitha duduk di tengahnya didampingi Eknath. Ia menggenggam tangan Eknath erat, dingin tapi menenangkan. Ketika Eknath mengangkat jarum emasnya, benang-benang halus muncul dari udara; benang bayangan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang kehilangan sesuatu. Ia menutup mata, membiarkan jiwanya menembus jarak jauh.

Ia menemukan guci hitam di ruang bawah tanah istana Radeva. Di dalamnya, bayangan Lalitha meringkuk, menangis tanpa suara. Eknath mulai menjahit. Jarum itu menembus ruang dan waktu, menarik bayangan dari guci dan menenunnya kembali ke tubuh Lalitha. Lalitha menjerit, sakitnya seperti dijahit dari dalam tulang. Tapi ia menahan, karena ia tahu ini satu-satunya jalan. Sementara itu, Eknath mulai kehilangan warna dari kulitnya. Bayangannya di lantai memudar sedikit demi sedikit.

Ketika jarum emas menembus udara, suara halus seperti seruling terdengar, lagu dari dunia bawah bayangan.

“Itu nyanyian roh penenun malam,” bisik Eknath. “Mereka yang dulu menjahit cahaya ke dalam gelap.”

“Apakah mereka masih hidup?”

“Tidak. Tapi mereka mendengarkan saat ada yang berani mencintai di antara dua dunia.”

Saat benang terakhir hampir selesai, suara berat menggema di udara, suara Raja Radeva.

“Berani sekali kau mencuri milikku, penjahit hutan!”

Pondok bergetar, lilin padam. Bayangan besar Radeva muncul di dinding, matanya menyala merah. Eknath menatapnya dingin. “Jika kau ingin menghukumku, tunggulah sampai aku selesai menjahit.” Radeva menggeram, “Kau akan kehilangan segalanya!”

Eknath menancapkan jarum terakhir. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Lalitha terjatuh, dan bayangannya kembali melekat sempurna di tanah. Tapi pada saat yang sama, bayangan Eknath hilang seluruhnya. Radeva menghilang, meninggalkan tawa yang menggema sampai jauh.

Hari berganti minggu. Lalitha perlahan pulih. Ia membantu Eknath berjalan, memasak, dan membersihkan pondok. Tapi setiap hari, Eknath semakin lemah. Tubuhnya makin transparan jika terkena cahaya matahari.

“Kau kehilangan bayanganmu,” kata Lalitha sedih.

Eknath tersenyum samar. “Itu harga yang pantas.”

Seiring waktu, mereka mulai terbiasa satu sama lain. Lalitha membaca puisi untuk Eknath saat malam turun. Kadang mereka berjalan di tepi sungai; Eknath berjalan tanpa bayangan, Lalitha dengan bayangan yang baru dijahit, hitam dan halus seperti tinta segar.

“Bagaimana rasanya punya bayangan lagi?” tanya Eknath suatu sore.

“Seperti akhirnya bisa merasa hidup,” jawab Lalitha sambil menatap tanah. “Tapi anehnya, aku malah takut kehilanganmu.”

Eknath terdiam. “Aku sudah setengah hilang, Lalitha.”

“Kalau begitu,” katanya dengan mata berkaca, menahan air mata, “biarkan aku menemanimu sampai separuh itu habis.”

Mereka hidup seperti itu selama berbulan-bulan. Hutan yang dulu menyeramkan kini terasa hangat. Lalitha belajar menjahit dari Eknath; bukan pakaian, tapi kain yang bisa menyerap kenangan. Setiap jahitan mereka berdua simpan dalam peti kayu kecil, sebagai tanda waktu yang lewat. Namun, kebahagiaan tak bertahan lama. Pada malam ke 100 setelah Lalitha mendapat kembali bayangannya, langit mendadak berubah merah. Bayangan pohon-pohon bergerak sendiri, seperti tangan yang hendak menangkap mereka. Raja Radeva datang lagi; kali ini bukan ilusi. Ia berdiri di depan pondok, tongkatnya menyala dengan api hitam.

“Cukup sudah permainan ini!” teriaknya. “Bayangan itu milikku!”

Eknath berdiri di depan Lalitha. “Kau sudah mengambil cukup banyak, Radeva. Ambil aku saja.”

Radeva tertawa. “Kau tak punya bayangan lagi, penjahit. Kau tak berharga.”

Namun Eknath tahu sesuatu yang tidak diketahui Radeva: selama ia menjahit bayangan Lalitha, sedikit dari bayangan dirinya menempel pada bayangan gadis itu. Dengan kata lain, sebagian jiwanya kini hidup di dalam Lalitha. Ia menggenggam jarum emasnya untuk terakhir kali. “Kalau begitu, aku ambil sisanya darimu.” Ia menusuk tanah dengan jarum itu, dan benang cahaya menyambar tongkat Radeva. Dalam sekejap, bayangan Raja terbelah dan menyatu ke dalam tanah, tertelan bumi. Radeva menjerit, tubuhnya hancur menjadi abu, terbawa angin malam.

Tapi tubuh Eknath ikut melemah. “Lalitha,” bisiknya, “ingat apa yang kutinggalkan dalam bayanganmu, itu bagian dari jiwaku. Selama kau hidup, aku tak sepenuhnya pergi.” Lalitha memeluknya, menangis. “Jangan pergi. Aku belum siap.” Eknath tersenyum tipis, matanya lembut seperti cahaya lilin terakhir. “Cinta tak butuh bayangan untuk tetap hidup.” Dan perlahan, tubuhnya lenyap, hanya menyisakan jarum emas dan secarik kain hitam di pelukan Lalitha.

Setelah kepergian Eknath, hutan Raveendra menjadi sunyi, dan tenang. Tak ada lagi bayangan jahat atau suara tawa Raja. Lalitha tinggal di pondok itu, menjahit untuk orang-orang yang tersesat ke hutan. Di atas pintu pondok, kini tergantung papan baru bertuliskan, “Lalitha Kayana, Penjahit Bayangan.” Memakai nama Kayana yang ia ambil dari nama Eknath.

Ia menggunakan jarum emas peninggalan Eknath, menolong siapa pun yang datang dengan luka di jiwanya. Setiap malam, ia menatap bayangannya di tanah, dan di dalamnya, kadang ia melihat sosok samar Eknath, tersenyum lembut dari sisi lain.

Suatu malam, ia berbicara pada bayangannya, “Apakah kau masih di sana, Eknath?”

Angin hutan berhembus pelan, membawa suara lirih, “Aku di sini, di setiap jahitan yang kau buat.” Lalitha tersenyum. Ia menunduk, melanjutkan jahitannya, sementara cahaya lilin menari lembut di dinding, menciptakan dua bayangan di lantai: satu miliknya, dan satu milik seseorang yang pernah berjanji tak akan benar-benar pergi.

Beberapa tahun kemudian, orang-orang berkata, di tepi hutan Raveendra, ada seorang penjahit yang bisa memperbaiki bayanganmu. Tapi mereka juga bilang, di malam bulan purnama, ada dua bayangan yang terlihat menenun kain bersama di dalam pondok kecil itu, satu perempuan dengan mata lembut, satu lelaki samar dengan jarum emas di tangannya.

Dan jika kau berdiri cukup dekat, kau akan mendengar suara lembut di antara desir daun,

“Setiap bayangan adalah kisah cinta antara cahaya dan gelap.”