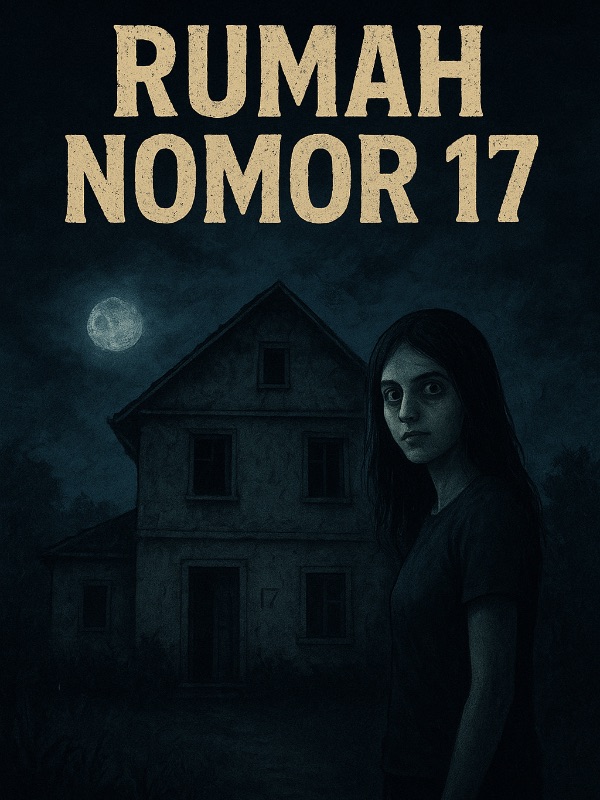

Rumah Nomor 17

Rumah nomor 17 di Gang Kenanga selalu tampak tua, tapi tidak benar-benar rusak. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi ilalang, dan jendela lantai dua selalu terbuka sedikit, seolah sedang mengintip orang-orang yang lewat. Sudah bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong. Setiap keluarga yang mencoba menempatinya tidak pernah bertahan lama. Ada yang pindah dalam hitungan minggu, ada yang bahkan pergi hanya setelah dua hari.

Namun bagi keluarga Dina, ayah, ibu, dan Dina sendiri rumah itu adalah kesempatan langka. Harga sewanya sangat murah, jauh di bawah rata-rata rumah lain di sekitar kota. Ayah langsung mengambil keputusan, mengatakan ini adalah rejeki yang tak boleh disia-siakan.

Dina sendiri tidak keberatan. Ia tak percaya hal-hal berbau mistis. Rumah kosong biasanya hanya rumah kosong. Gelap, berdebu, dan penuh suara karena struktur kayu yang sudah tua. Itu saja.

Mereka pindah pada hari Minggu sore. Udara sedang hangat, matahari belum benar-benar tenggelam, dan bau tanah basah dari hujan semalam masih terasa. Dina menyukai suasananya. Ia bahkan merasa rumah itu tidak semenyeramkan yang diceritakan tetangga sebelah ketika mereka bertemu pertama kali.

“Dulu ada keluarga yang tinggal di sana,” bisik seorang ibu-ibu yang Dina temui saat sedang menurunkan barang. “Tapi mereka… ya, begitulah. Nggak lama.”

Dina tertawa kecil saat kembali masuk ke rumah. Ibunya langsung menyuruhnya berhenti membayangkan hal aneh-aneh.

Rumah itu memiliki dua lantai. Lantai bawah terdiri dari ruang tamu, dapur, dan kamar ayah-ibu. Lantai atas hanya punya satu kamar besar dan loteng kecil. Dina memilih kamar di lantai atas. Ia suka jendelanya yang menghadap jalan, dan dari situ ia bisa melihat pepohonan besar di ujung gang.

Hari pertama berjalan normal. Hari kedua mulai ada yang aneh. Hari ketiga, semuanya berubah.

Malam pertama, Dina terbangun karena mendengar suara langkah-langkah kecil. Awalnya ia mengira itu suara ayah yang mungkin turun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi. Tapi langkah itu terdengar dari lantai atas, tepat di depan kamarnya. Ia membuka mata, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat.

Langkah itu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara seperti kuku atau benda kecil mengetuk-ngetuk lantai kayu. Tok. Tok. Tok.

Dina duduk pelan. Matanya menyipit ke arah pintu. Mungkin cuma suara rumah tua, pikirnya. Ia menarik selimut ke atas dada dan memejamkan mata lagi. Ia sempat terjaga beberapa menit, tapi suara itu perlahan menghilang. Paginya, ia melupakan kejadian itu dan menjalani hari seperti biasa.

Malam kedua lebih aneh. Dina baru turun dari kamarnya saat sore hari. Ia tidur siang cukup lama karena merasa lelah. Ibu yang sedang mencuci piring menyapanya sambil bertanya apakah Dina mimpi buruk semalam. Dina menjawab santai bahwa ia hanya mendengar suara langkah, mungkin karena rumah tua.

Namun malam itu, sekitar pukul dua pagi, Dina terbangun lagi. Kali ini bukan suara langkah. Bukan ketukan. Tapi tawa. Tawa anak kecil. Dari dalam kamar mandi di ujung lorong lantai atas.

Tawa itu pelan tapi jelas, seolah ada seorang anak kecil berdiri di balik pintu kamar mandi sambil menutup mulutnya untuk menahan suara. Hihihihihi…

Dina mematung. Tidak bergerak. Tawa itu masih berlanjut, lama, dan ritmis seperti orang yang benar-benar sedang menikmati sesuatu. Setelah beberapa detik, Dina menyalakan senter ponsel lalu berjalan keluar kamar.

Lorong gelap dan lantai kayu berderit pelan saat ia melangkah. Ia mengangkat tangan, meraih gagang pintu kamar mandi, lalu membuka pintunya perlahan.

Sunyi. Total. Tidak ada siapa pun di dalam. Tidak ada air yang menetes, tidak ada uap, hanya ubin dingin dan cermin sedikit berembun meski tak ada yang mandi malam itu. Dina menutup kembali pintu dan masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa, mencoba meyakinkan diri bahwa ia mungkin salah dengar.

Hari ketiga, ayah terlihat lebih lelah. Ia tidak bercerita apa pun, tapi dari sorot matanya, Dina tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Ibu juga beberapa kali tampak gelisah. Namun keduanya tetap berusaha tersenyum seperti biasa.

Malam ketiga adalah yang paling mengerikan.

Tepat pukul dua lewat tujuh belas, Dina terbangun lagi. Tidak ada alasan jelas. Matanya terbuka dengan sendirinya, seolah tubuhnya tahu sesuatu sedang terjadi. Awalnya hanya senyap.

Lalu muncul suara.

Bisikan.

Bisikan yang sangat dekat.

“Dina…”

Suara itu membuat darah Dina serasa berhenti mengalir. Ia membuka mata lebar-lebar dan duduk perlahan. Tidak ada siapa pun di kamar.

“Dinaa…”

Bisikan itu berasal dari balik lemari kayunya. Sangat lembut, sangat pelan, tapi jelas. Bahkan seperti suara perempuan muda. Dina menyalakan senter ponselnya dan mendekati lemari itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada yang mendorongnya untuk mundur.

Ketika tangannya menyentuh gagang lemari, bisikan itu berhenti.

Lalu sebuah ketukan terdengar dari dalam. Tok. Tok. Tok.

Dina langsung mundur, hampir terjatuh. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok. Tok. Tok. Dina berlari keluar kamar dan menuju kamar ayah-ibunya.

Pintu tidak terkunci, lampu meja menyala, gelas air minum ibu masih setengah penuh, selimut mereka tampak berantakan seperti sebelumnya mereka tidur… tapi tidak ada siapa pun di sana.

“Ayah? Ibu?” seru Dina panik. Tidak ada jawaban.

Ia memeriksa seluruh rumah. Kamar mandi, dapur, ruang tamu, halaman belakang. Semua kosong. Tidak ada tanda-tanda mereka pergi keluar rumah, tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah menjauh.

Dina mulai gemetar. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk sambil memegang ponsel, berusaha menelepon siapa pun. Namun sebelum ia sempat menyentuh layar, lampu rumah padam.

Gelap menyelimuti semuanya.

Lalu satu per satu suara mulai muncul. Suara langkah dari lantai atas. Tawa dari kamar mandi. Bisikan dari kamarnya sendiri. Semua suara yang Dina dengar selama tiga malam terakhir muncul bersamaan, seperti sedang mendekati ruang tamu dari segala arah.

Dina memeluk dirinya sendiri. Napasnya tidak teratur. Ia ingin berdiri, ingin lari, ingin keluar rumah… tapi suaranya tidak mau keluar dan kakinya seperti membeku.

Dalam gelap, sesuatu bergerak mendekatinya. Langkah kecil, langkah besar, tawa, bisikan.

Lalu sebuah suara sangat dekat, begitu dekat hingga Dina bisa merasakan embusan napasnya di telinganya.

“Kamu akhirnya sendiri…”

Setelah itu, semuanya gelap dan hening.

Pagi harinya, matahari menyinari Gang Kenanga seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda malam sebelumnya berlangsung aneh. Seorang ibu tetangga yang sedang lewat melihat pintu rumah nomor 17 terbuka. Dina berdiri di teras, pucat, rambutnya berantakan, tapi ia tersenyum kecil.

“Baru pindah, ya?” tanya tetangga itu ramah, tidak mengenali Dina sama sekali.

Dina mengangguk pelan. “Iya, baru masuk tadi malam.”

“Oh, keluarga sebelumnya sudah pindah?”

Dina menoleh ke dalam rumah.

Dari jendela, bayangan-bayangan samar berjalan di dalam. Siluet mereka bergerak di dinding, seolah ada banyak orang yang masih tinggal di situ.

Dina kembali menatap tetangganya dan tersenyum tipis.

“Mereka sudah pergi,” katanya pelan. “Sekarang rumahnya milik aku.”

Tetangga itu mengangguk tanpa curiga dan melanjutkan langkahnya. Dina perlahan menutup pintu rumah nomor 17. Di balik pintu, suara langkah-langkah kecil terdengar kembali, seperti menyambutnya.

Dan kali ini, Dina tidak tampak takut sama sekali.

Sejak hari itu, Dina mulai menjalani hari-harinya seperti biasa setidaknya di mata para tetangga. Ia keluar pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman kering yang ditinggalkan keluarga sebelumnya, dan sesekali berbincang kecil dengan orang-orang sekitar. Namun setiap malam, saat lampu-lampu rumah lain padam, rumah nomor 17 berubah menjadi tempat yang jauh lebih hidup dibanding siang hari.

Suara-suara itu kembali. Tapi kali ini, tidak lagi samar. Mereka terdengar seperti orang-orang yang berjalan di dalam rumah, membuka lemari, bahkan menarik kursi. Anehnya Dina tidak ketakutan, ia merasa seolah rumah itu sedang “menata ulang dirinya” untuk menyambut penghuni barunya.

Namun ada satu hal yang membuat Dina mulai bertanya-tanya. Setiap malam, suara itu semakin teratur. Seperti rutinitas. Ada suara langkah turun dari lantai dua, suara bisikan memanggil namanya, kemudian suara sapuan kain seperti seseorang sedang membersihkan meja dapur. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu.

Pada malam ketiga setelah kepindahannya, Dina memutuskan mengikuti suara dari lantai dua. Ia naik perlahan, membawa lampu kecil. Setiap anak tangga berderit halus, seolah mencoba memperingatkannya. Di ujung tangga, pintu kamar yang sebelumnya terkunci tiba-tiba terbuka sedikit.

Dina menarik napas panjang sebelum mendorongnya. Ruangan itu gelap, tapi udara di dalamnya terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Ketika lampu menyala, dia tertegun. Di dinding ruangan itu, tergantung empat buah figuran besar semuanya berisi foto keluarga yang sebelumnya tinggal di sana. Ayah, ibu, dan dua anak lelaki. Wajah mereka tampak bahagia, namun yang membuat Dina membeku adalah goresan merah seperti cakaran yang melintang di setiap foto, menghapus bagian mata mereka.

Di sudut ruangan, ia melihat sebuah koper besar. Masih tertutup. Masih terkunci. Namun sesuatu dari dalamnya terdengar bergerak pelan, seperti gesekan kain dengan kayu. Dina menelan ludah. Ia hampir mundur ketika bisikan itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya.

“Kami sudah siapkan semuanya… sekarang giliranmu membuka.”

Lampu di lantai dua meredup tiba-tiba. Suara langkah mulai berkumpul di belakang Dina, seperti banyak orang yang mendekat bersamaan. Tapi sekali lagi, Dina tidak merasa ketakutan. Ada rasa aneh yang menenangkan di tubuhnya, seolah ia memang sudah seharusnya berada di sini sejak dulu.

Dengan tangan bergetar namun mantap, Dina meraih kunci kecil yang tergantung di sisi figuran foto terakhir. Ia menoleh ke koper. Suara di dalamnya berhenti sejenak—seperti menanti. Ketika kunci ia masukkan ke gembok, bisikan-bisikan itu berubah menjadi gumaman pelan, hampir seperti doa menyambut kedatangan seseorang.

Koper itu terbuka perlahan. Dina menatap isi di dalamnya, dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya.

“Akhirnya,” katanya pelan.

“Kalian sudah menunggu.”

Malam itu, tetangga kembali melihat bayangan-bayangan samar dari jendela lantai atas. Tapi kali ini, bukan satu atau dua. Jumlahnya lebih banyak. Seolah rumah nomor 17 sedang penuh oleh mereka yang baru kembali.

Dan di tengah bayangan-bayangan itu, Dina berdiri paling depan, sekakan akan menjadi bagian dari keluarga rumah itu. Atau lebih tepatnya…

pemimpinnya.