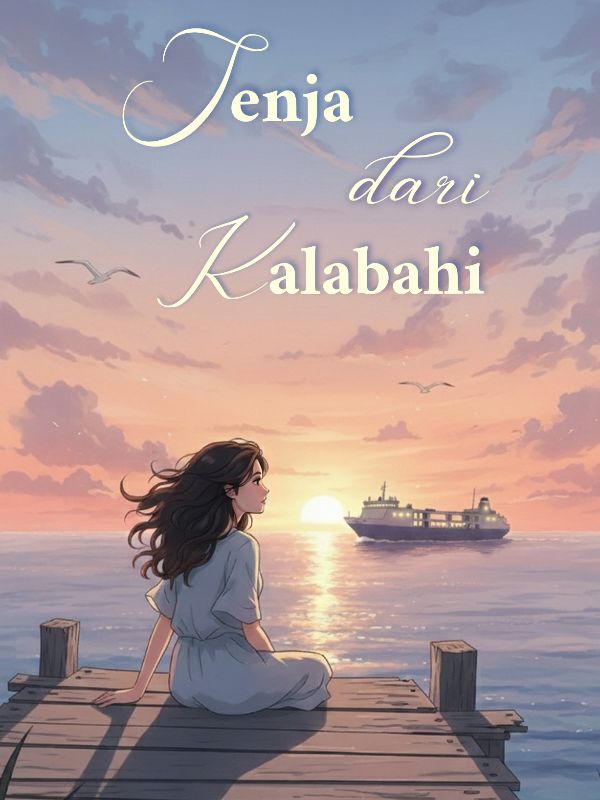

Senja dari Kalabahi

“Sret... sret!” terdengar suara goresan pensil yang kasar.

Sudah kedua kalinya Hening mencoret-coret lukisan dalam kertas sketsanya. Terlihat kesal dari raut wajahnya sembari matanya yang menyipit mengarah ke sepanjang Dermaga Kalabahi, Kabupaten Alor. Setiap goresan pensil berakhir dengan coretan kasar adalah wujud dari perang batin yang tidak mampu dia kalahkan.

“Kenapa kamu coret lagi, Ning?” tanya Bi Ami, wanita paruh baya yang dianggap seperti ibunya sendiri oleh Hening. Hanya Bi Ami yang mampu mengerti isi hati Hening semenjak kepergian ibunya sejak lahir.

“Tidak apa-apa, Bi,” terang Hening sambil menutup buku sketsanya.

Sendu di wajah Hening seraya memberi isyarat kepada Bi Ami apabila ada sesuatu meresahkan hati gadis yang dia sayangi seperti putrinya sendiri itu.

“Aku masih ingin disini, Bi.” tutur Hening.

Dengan menengadahkan wajahnya ke atas dan menghela napas panjang, Hening kemudian berjalan menyusuri pesisir Pantai Kalabahi yang indah tetapi sekaligus membuat hatinya gundah. Angin laut menyentuh lembut pipi Hening membawa aroma laut yang tidak asing baginya. Di hadapannya terbentang laut Kalabahi yang tak bosan selalu menyibakkan airnya di antara pasir pantai. Hening merasa seolah seluruh alam sedang merasakan kegundahannya.

“Galau lagi... galau lagi” gumam Bi Ami dalam hati seperti sangat mengerti apa yang dirasakan gadis dengan rambut sebahu itu.

Bi Ami menatap Hening begitu lekatnya, dengan pandangan yang penuh kasih, seperti seorang ibu yang memahami keluh kesah, bahasa air mata dari gadis yang pernah dia timang-timang 16 tahun yang lalu. Bi Ami ingin selalu menjadi rumah bahagia meskipun saat Hening merasakan kesedihannya.

Senja di langit mulai datang, sinar matahari yang mulai redup semakin membuat suasana hati Hening resah perlahan.

“Tot...!” bunyi klakson kapal laut yang akan bersandar di dermaga.

Dermaga Kalabahi menjadi saksi bisu dari banyaknya langkah risau yang Hening selalu ulang setiap kali melihat kapal sandar. Senyum simpul merebak di wajah Hening tatkala mendengar suara klakson kapal feri yang singgah di Dermaga Kalabahi sore itu. Bunyi klakson menandakan kapal tersebut akan bersandar untuk memuat atau menurunkan penumpang. Suara itu terdengar bising memekakkan telinga Hening yang sedari tadi menunggu kedatangan kapal. Seketika mata Hening tertuju ke arah salah satu kapal yang bersandar, tidak hentinya dia memandang sampai tidak ada lagi penumpang yang turun dari atas kapal.

“Untuk kesekian kalinya aku menunggumu,” lirih suara Hening sedikit parau. Matanya berkaca-kaca, hatinya hampa dan kesepian.

Senyum yang tersimpul di wajah Hening lambat laun luruh menghilang seperti halnya matahari yang tenggelam dibalik cakrawala. Hati Hening tidak berontak, hanya kosong seolah dirinya telah terpaut tinggal pada kapal-kapal yang kembali ke tengah lautan.

Terkadang Hening merasa bodoh, tetapi harapan yang sederhana ini selalu memberinya kekuatan untuk menunggu dan berharap melihat sosok yang dia rindukan akan turun dari atas kapal. Dan harapan ini juga cukup membuat Hening tetap sabar berdiri ditempat yang sama berkali-kali.

“Ning, ayo kita pulang!” ajak Bi Ami mengejutkan Hening yang sedang melamun melihat ke arah kapal. Kemudian Hening mengikuti langkah kaki Bi Ami yang menarik lengannya menuju sepeda mini yang terparkir di sudut dermaga.

Bi Ami mengayuh sepedanya, suara mendecit pelan dari roda mampu membawa lamunan Hening yang diboncengnya menatap ke arah dermaga. Hening merasa deburan ombak memanggilnya, seolah hatinya telah tertinggal menggantung di dermaga untuk menunggu.

Senja hari ini, seperti halnya senja setahun yang lalu disaat Hening dengan posisi yang sama duduk di pantai menatap indahnya laut. Sayangnya, indahnya Dermaga Kalabahi tidak seindah harapan akan penantian yang panjang terhadap seorang terkasih di kejauhan. Hening menyadari bahwa hal ini tidaklah benar, tapi entah mengapa perasaan Hening tak pernah berubah. Dia tetap kukuh dengan janjinya untuk menunggu pujaan hatinya kembali. Memang mungkin ini sedikit gila dan tidak berlogika, tapi apakah cinta punya logika jika sudah berhubungan dengan hati? Apakah benar memendam rasa cinta adalah kebodohan yang hakiki? Perasaan ini selalu bergulat di hati dan pikiran Hening dan dia ingin sekali berdamai dengan semua itu karena tidak ada kepastian dalam hubungannya dengan nama yang sering diartikan sebagai kata tunangan. Entah kata itu tidak selayaknya dialami oleh Hening yang tidak memahami seperti apa kata itu harus disebut dan dilakukan.

Hening, gadis remaja yang dipaksa bertunangan dengan seorang laki-laki, anak dari sahabat ayahnya. Pertunangan itu terjadi disaat Hening masih berumur 16 tahun tepatnya setahun yang lalu.

“Bi, apakah benar aku sudah bertunangan dengan Kak Wildan itu? tanya Hening seraya mengambil roti tawar di atas meja makan.

“Ya, tentu saja, kemarin sudah tukar cincin segala to, Ning.” ucap Bi Ami mengingatkan memori Hening.

“Sepertinya aku tidak yakin dengan apa yang aku alami, Bi.” kata pasrah dari mulut Hening yang membuat Bi Ami hanya mengernyitkan dahinya.

Hening sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa dia mengerti dengan kata “bertunangan”. Kata yang rasanya masih asing, dingin untuk gadis seumuran dia yang lebih ingin menggenggam kuas daripada cincin.

Hening mulai mengingat apa kata tetangga-tetangganya yang mengatakan kalau saat bertunangan pasti kita belajar untuk saling berkomunikasi mengenal tunangan kita. Tapi apa yang Hening alami saat ini sangat berbalik tidak seperti yang mereka katakan. Karena ini adalah perjodohan yang membuat dia terpaksa memilih laki-laki pilihan ayahnya, Hening selalu menganggap ini takdir Tuhan yang harus dia jalani. Meskipun hal ini sangat memberatkan hati Hening, karena dia tidak siap untuk membangun tali pernikahan di usia yang masih muda. Hening masih ingin meraih cita-citanya mengembangkan bakatnya di bidang melukis dan ingin sekali mempunyai galeri lukis sendiri.

Sentuhan jari-jari Hening selalu menghasilkan lukisan yang sangat indah. Hening telah menciptakan banyak karya yang dia simpan di kamar pribadinya. Setengah jam kemudian, tiba-tiba Hening mengusaikan lukisannya. Dia berlari menuju halaman belakang dan meraih sepeda mininya dan mengayuh dengan kencang menuju Pantai Kalabahi. Bi Ami yang melihat tingkah laku anak asuhnya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya.

Setiba di pinggir pantai, Hening menghentikan langkahnya.

“Aaa...!” suara jeritan Hening beradu dengan suara ombak yang riuh menyibak bibir pantai. Tetes air yang membasahi dua netranya tak terelakkan lagi.

Jeritan Hening pecah mampu menghantam udara senja yang mulai terasa. Pantai Kalabahi banyak menyimpan kisah hidupnya, kisah rumitnya yang harus memilih antara cinta pertama, takdir keluarga atau mimpinya sendiri.

“Benci, aku benci! Kenapa? Kenapa? “ tanya Hening untuk dirinya sendiri seraya kepada Sang Penciptanya.

Tidak lama kemudian, senja mulai menampakkan pesonanya, dia mulai menghiasi lembaran-lembaran langit yang merunduk malu untuk memasuki malam. Hening masih duduk dengan melamun di pinggir Pantai Kalabahi. Ya, pantai yang membawa kenangan indah bersama sahabat kecilnya yang tidak sengaja menorehkan kelembutan di bilik hati Hening. Sahabat kecil yang harus dia hilangkan selamanya semenjak perjodohan itu dimulai.

“Aku menunggumu, selalu menunggumu, disini seperti katamu” lirih Hening yang tak sengaja meneteskan air dari netranya membasahi pipi.

“Apakah kamu tidak percaya padaku?” isak suara Hening mengenang cinta pertamanya.

Cinta pertamanya adalah Axel, sekaligus sahabat kecilnya. Sosok indah sekaligus sosok buruk yang mampu membuat Hening bertahan dengan kebimbangan dan kebodohan menunggunya, entah sampai kapan tetap percaya akan janji ataukah bualan semata saat itu. Hening selalu mengingat ucapan janji Axel di pinggir dermaga Kalabahi sebelum dia mantap meninggalkan Kalabahi demi menggapai mimpinya menjadi dokter. Janji yang mungkin kini telah dia lupakan tetapi Hening masih setia menggenggamnya sekuat hatinya.

Cinta pertama yang kini harus Hening singkirkan jauh-jauh dari otaknya dan akan ditempati oleh sosok baru bernama Kak Wildan, tunangannya. Hening percaya bahwa rezeki, jodoh, dan maut adalah takdir dari Yang Kuasa. Tapi apakah dia tidak berhak untuk bahagia dengan hidupnya? Atau dia harus pasrah dengan keadaan, keadaan yang membuat dia akan melebur cita-citanya dan memendam entah di sudut mana impiannya nanti berada.

Hening tidak ingin menyakiti siapapun apalagi ayahnya, orang tua tunggal yang sangat dia sayangi. Hening hanya ingin melanjutkan impiannya kelak, dia tidak ingin menikah muda secepat ini. Hamparan imajinasi saling bertautan di dalam kepala Hening yang terlalu berisik. Melamunkan dia pada hal-hal yang indah saat dia nanti bisa mepunyai galeri lukis sendiri.

“Tuhan, aku hanya setitik dari sekian hamba-Mu yang hanya menginginkan hasrat keindahan seniku menyatu dalam ragaku ini. Apakah aku salah untuk menjejakkan langkahku hanya untuk hal itu?” derai air mata Hening menghentikan hentakan langkah ayah yang tak sengaja mendengarnya dari sudut kamar.

Ayah yang telah berdiri di ambang pintu, merasa ditampar kenyataan pedih yang merasa sudah menukar kebahagiaan anaknya dengan kesedihan. Dalam kebisuannya, ada perang berkecamuk dalam hatinya yang dipenuhi penyesalan.

“Ya, Tuhan! Apa yang sudah aku perbuat pada gadis kecilku ini? Apa perjodohan ini sangat mengganggunya? Seegois itukah diriku ini? Dan mimpinya itu?” gumam Ayah dalam hati sambil dia meremas erat bajunya.

Kehancuran hati seorang ayah yang melihat betapa kuat dan keras semangat seorang anak gadis dibalik kuasnya. Dia bingung ingin melepaskan kuas dari genggaman anak gadisnya sedangkan itu mimpi baginya. Namun bagi ayah, kuas dan lukisan adalah trauma baginya, mengingat Ibu Hening telah berpulang karena lebih rela menyelamatkan lukisannya daripada nyawanya sendiri saat terjadinya kebakaran di galerinya. Trauma itu selalu menancap bagai duri yang menyakitkan bagi hidup ayah. Pergulatan batin yang sangat sulit bagi ayah, terpaksa ayah lakukan demi kebaikan sang putri tercintanya.

“Nak, kemarilah!” panggil Ayah dari arah ruang tamu. Ayah memeluk Hening dengan begitu erat sambil meneteskan air matanya yang tidak sadar membasahi punggung Hening. Hening merasakan hawa dingin dari punggungnya yang membuatnya mengira jika ayahnya sedang menangis. Hening hanya bisa diam membisu sembari memeluk ayahnya.

“Nak, jika perjodohan ini berat bagimu, Ayah akan memberi kesempatan padamu untuk membiarkanmu meraih cita-cita terlebih dulu sebelum tali pernikahan dimulai, Ayah sadar bahwa yang Ayah lakukan ini membuatmu kecewa dengan keadaan ini.” ucap Ayah yang membuat senyum merekah di bibir Hening. Hening hanya bisa tersenyum dengan tangis bersamaan mengharu biru.

“Terima kasih, Ayah!” tutur Hening seraya memeluk ayahnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba guratan wajah seseorang di balik senja dari Kalabahi merayap sejenak dalam benak Hening yang ingin melambungkan harapan padanya suatu hari nanti. Mungkin saat melukis perjalanan takdirnya sendiri, Hening akan menemukan sosok itu lagi di masa depan atau sosok lain dalam versi dirinya yang selama ini hilang walau di ujung langit sekalipun.