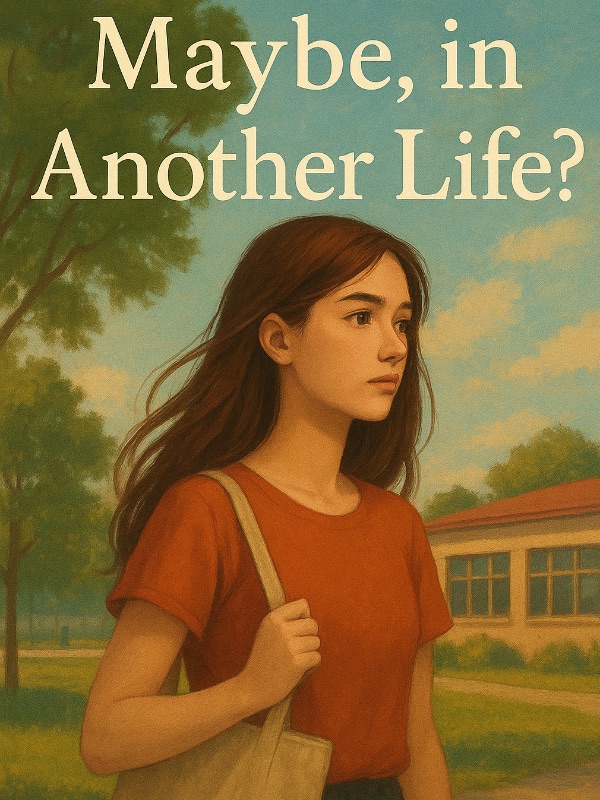

Maybe, in Another Life?

Siang hari yang hangat selalu memiliki caranya sendiri untuk menumbuhkan kenangan, dan bagiku, kenangan itu dimulai di halaman sekolah kecil tempat aku dan Erlan biasa menghabiskan waktu sepulang kelas. Saat itu aku masih kelas 8 SMP, lugu, polos, dan percaya bahwa cinta pertama adalah cinta yang akan bertahan selamanya. Erlan, pacarku yang sudah kelas 9, adalah segalanya bagiku. Dia bukan hanya sosok tampan yang sering dipuja anak-anak perempuan di sekolah, tapi juga seseorang yang tahu cara membuatku merasa menjadi satu-satunya.

Kami sering duduk di bangku belakang sekolah, membicarakan hal-hal kecil tentang pelajaran yang membosankan, tentang guruku yang cerewet, atau tentang impian masa depan yang terasa begitu jauh namun kami percayai seolah sudah menunggu di tikungan waktu. Aku terpikat oleh caranya memandang dunia, oleh kesungguhannya saat mengatakan bahwa ia ingin selalu bersama denganku, meski ia sebentar lagi akan lulus dan masuk SMA.

Ketika hari kelulusannya tiba, aku pura-pura ceria, seolah tidak ada kekhawatiran di dadaku. Tapi sebenarnya, aku takut. Takut ia berubah, takut ia menemukan hal-hal baru yang membuatku tak lagi menarik baginya. Namun aku mencoba berpikir dewasa. Aku berkata dalam hati, “Asal kami tetap saling mencintai, semua baik-baik saja.” Dan untuk beberapa bulan pertama, semuanya memang berjalan baik.

Saat Erlan masuk SMA, ia masih rutin memberiku kabar. Ia masih tertawa untuk hal-hal kecil yang kubagikan, masih mengatakanku cantik dalam cara yang membuatku merasa dihargai. Tapi perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah. Perubahannya kecil, hanya missed call yang tak dibalas, hanya chat yang terbaca tapi tak direspons, tetapi cukup untuk membuat hatiku gelisah.

Lalu semuanya benar-benar terasa janggal ketika Erlan mengikuti ekstrakurikuler teater di sekolahnya. Ia terpilih menjadi salah satu pemeran utama untuk sebuah lomba teater bergengsi. Ia bercerita panjang lebar, penuh semangat, tentang betapa uniknya karakter yang akan ia mainkan, tentang latihan yang membuatnya pulang malam, tentang betapa bangganya ia bisa terpilih. Dan aku, tentu saja, ikut bahagia. Aku ingin menjadi pacar yang mendukung mimpinya.

Tapi dari sinilah semuanya mulai retak.

Karena latihan teaternya padat, Erlan semakin jarang menghubungiku. Ia jarang memegang ponsel. Ia terlihat online hanya sebentar, lalu menghilang lagi. Aku menahan diri untuk tidak marah. Aku berusaha mengerti. Tapi semakin lama, semakin banyak rasa takut yang tumbuh di dadaku. Sampai kemudian aku melihat unggahan temannya di Instagram, Erlan tertawa dengan seorang perempuan yang tidak kukenal, berdiri terlalu dekat, terlalu nyaman.

Aku mencoba meminta kejelasan.

“Siapa cewek itu?” tanyaku.

Erlan tertawa kecil. “Itu partner teaterku, sayang. Aku harus bangun chemistry sama dia. Masa kamu nggak percaya?”

Aku ingin percaya. Dan untuk sementara waktu, aku memang percaya. Tapi hatiku tahu ada yang berbeda.

Hari-hari berikutnya terasa seperti dihantui. Interaksi kami tipis, hampir tidak ada. Aku menahan semua kecemasanku sendiri, menunggu ia kembali jadi Erlan yang dulu. Namun suatu hari aku secara tidak sengaja melihat Instagram lain, dan di sana terpampang foto Erlan memeluk perempuan itu dari belakang. Mereka tertawa. Mereka terlihat bahagia. Terlalu bahagia.

Aku menelan ludah, rasanya seperti batu terjebak di tenggorokanku. Air mataku turun begitu saja. Ada yang hancur dalam diriku, bagian yang selama ini percaya bahwa aku cukup.

Saat aku mencoba menegaskannya lagi, Erlan membantah.

“Sayang, itu cuma untuk kebutuhan teater. Kamu tuh suka lebay banget.”

Aku tahu aku sedang dimanipulasi. Tapi aku mencintainya. Dan cinta sering kali membuat seseorang tetap tinggal, bahkan ketika ia tahu dirinya tidak dihargai.

Beberapa hari kemudian, saat emosiku penuh, aku bilang kepadanya bahwa aku ingin putus. Erlan panik. Ia bilang ia tidak berselingkuh. Ia bilang aku salah paham. Bodohnya, aku percaya lagi. Cinta pertama memang selalu membuatmu buta di titik-titik tertentu.

Namun bukti demi bukti muncul. Screenshot, cerita orang-orang, foto-foto. Akhirnya, ketika aku bertanya untuk kesekian kalinya, Erlan mengaku. Ia sudah menjalin hubungan dengan perempuan itu hampir dua bulan. Dua bulan penuh kebohongan. Dua bulan saat aku menunggu pesan darinya. Dua bulan saat aku menangis tapi tetap mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Hatiku rasanya seperti diremas dari dalam.

“Kenapa kamu lakuin itu?”

Erlan terdiam lama, lalu berkata lirih, “Aku udah nggak ngerasa kayak dulu.”

Hari itu aku memutuskan hubungan kami. Tidak ada perpisahan yang indah. Hanya air mata dan rasa sakit yang menggantung di udara.

Setelah itu, hidupku tidak langsung membaik. Aku berjalan seperti bayangan tanpa arah. Kadang aku pergi ke tempat yang dulu kami datangi tanpa sadar. Aku memeriksa ponsel setiap sore meski tahu tidak akan ada pesan darinya. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa Erlan sembuh lebih cepat dariku. Ia bahagia. Ia kembali penuh warna. Sementara aku masih berusaha mengumpulkan serpihan diriku sendiri.

Melihat unggahan mereka terasa seperti ditikam perlahan. Mereka tampak cocok. Terlihat seperti pasangan yang Tuhan rancang dengan sangat hati-hati. Sementara aku? Aku hanya masa lalu yang terlupakan.

Aku sering bertanya pada diriku sendiri,

“Kalau aku lebih cantik, apakah dia tetap bertahan?”

“Kalau aku lebih baik, apa dia akan memilihku?”

Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menyesakkan.

Beberapa kali aku mencoba membenci Erlan, tapi nyatanya aku lebih sering membenci diriku sendiri. Karena aku terlalu cinta. Karena aku terlalu percaya.

Malam-malamku dipenuhi ingatan tentang ucapannya. Yang membuatku paling hancur bukan kata putus, bukan pengakuan selingkuh. Yang membuatku hancur adalah mengetahui bahwa aku berjuang sendirian. Bahwa aku memohon untuk hubungan yang sudah ia tinggalkan sejak lama.

Tapi waktu membuat luka menjadi lebih tumpul. Tiga bulan setelah berpisah, aku mulai belajar berdiri lagi. Aku mulai menyayangi diriku sendiri. Perlahan, aku kembali menyukai hal-hal kecil yang dulu kulupakan.

Dan satu tahun setelahnya, aku bertemu Ardhan. Lelaki yang memperlakukanku dengan lembut, dengan kesabaran yang seolah tidak pernah habis. Ia melihatku bukan sebagai seseorang yang harus diperbaiki, tapi seseorang yang layak dicintai apa adanya. Kami sudah menjalin hubungan hampir tiga tahun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai tanpa harus berusaha menjadi versi terbaik dari diriku.

Kadang aku masih menoleh ke belakang. Kadang aku masih teringat Erlan. Tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk menyadari betapa jauh aku telah melangkah.

Erlan mengajarkanku banyak hal, meski dalam cara yang menyakitkan. Ia membuatku merasakan pertama kali jatuh cinta… dan pertama kali patah hati hingga seakan dunia runtuh. Tapi berkat semua itu, aku menemukan cinta yang lebih matang, lebih tenang, lebih tulus.

Kadang, saat aku sendirian, aku masih membisikkan kalimat yang dulu pernah membuatku menangis:

“Mungkin, di kehidupan lain, kita tidak saling menyakiti.”

Mungkin di kehidupan lain, kita tidak mencintainya sedalam ini. Atau mungkin justru di kehidupan lain, kami saling bertemu sebagai dua orang yang sudah utuh, bukan dua remaja yang belum mengerti apa-apa tentang cinta.

Tapi untuk kehidupan ini aku melepaskannya.

Sambil menutup buku kenangan itu perlahan, aku berkata dalam hati:

“Sampai jumpa… kalau semesta masih mengizinkan.”

Dan saat menatap Ardhan, yang tersenyum sambil menunggu aku melangkah bersamanya, aku tersadar sesuatu, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan atau siapa yang lebih tampan, tapi tentang siapa yang tetap memilihmu meski tanpa drama, tanpa kebohongan, hanya dengan kesetiaan dan ketulusan. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Aku merasa utuh. Dan aku tahu, inilah cinta yang seharusnya kutemukan.

Hari-hari dengan Ardhan terasa ringan, tapi tidak dangkal. Kami berjalan berdua di taman, berbicara tentang hal-hal sederhana, film yang baru kami tonton, buku yang baru selesai kubaca, atau makanan yang ingin dicoba. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada rasa nyaman yang mendalam, seolah semua kepedihan yang dulu kualami hanya mengajarkan aku untuk menghargai kebahagiaan yang sederhana.

Suatu sore, kami duduk di tepi danau dekat rumahku. Matahari hampir tenggelam, dan langit berubah menjadi semburat jingga yang lembut. Aku menatap permukaan air yang berkilau, lalu menoleh pada Ardhan. Ada sesuatu yang ingin kubagi.

“Aku dulu pernah… sangat tersakiti,” kataku pelan. “Tapi aku bersyukur karena itu membuat aku belajar, tentang cinta dan tentang diri sendiri.”

Ardhan menggenggam tanganku, hangat, tegas, tapi lembut. “Aku nggak bisa mengganti masa lalumu,” katanya. “Tapi aku bisa ada di sini, untuk masa depanmu.”

Kata-katanya membuat dadaku sesak, bukan dengan sakit, tapi dengan rasa lega. Lega karena akhirnya aku menemukan seseorang yang tidak membuatku merasa harus membela diri, atau merasa kurang.

Seiring waktu, aku mulai menulis lagi, sesuatu yang dulu sempat kupendam karena terlalu tersibukkan dengan rasa sakit. Tulisan-tulisanku kini lebih jujur, lebih dalam, karena aku menulis dari tempat hati yang utuh, bukan dari hati yang hancur. Aku menceritakan tentang cinta, kehilangan, dan bagaimana setiap luka ternyata meninggalkan pelajaran yang tak ternilai.

Suatu hari, saat menulis di kafe kecil dekat kampus, seorang teman menghampiriku. “Kamu terlihat berbeda sekarang,” katanya. “Lebih tenang. Lebih percaya diri.”

Aku tersenyum. “Mungkin aku memang belajar untuk mencintai diri sendiri dulu,” jawabku. “Baru kemudian bisa mencintai orang lain dengan benar.”

Aku menyadari bahwa luka lama tidak pernah benar-benar hilang. Tapi luka itu juga bukan sesuatu yang harus kutakuti. Ia seperti bekas goresan yang mengingatkan aku tentang perjalanan yang telah kulalui, tentang kekuatan yang aku temukan, dan tentang siapa aku sekarang.

Erlan? Kadang aku masih mendengar namanya dalam ingatan, tapi itu sudah seperti bayangan yang jauh, tidak lagi menimbulkan rasa sakit yang tajam. Aku memaafkan, bukan karena aku membenarkan yang dilakukannya, tapi karena aku memilih untuk melepaskan beban itu demi damai di hatiku sendiri. Dan melepaskan itu ternyata memberi ruang yang luar biasa besar, ruang untuk cinta yang tulus, yang tak perlu diuji dengan ketidakpercayaan.

Ardhan dan aku mulai merencanakan perjalanan kecil, hanya untuk menjelajahi kota-kota yang belum pernah kami datangi. Setiap langkah bersamanya terasa ringan, meski aku tahu ada dunia yang luas di luar sana. Tapi aku tidak takut lagi, karena kini aku tahu, tak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan diri sendiri dalam cinta, dan aku sudah belajar untuk tidak lagi melakukannya.

Sore itu, saat matahari benar-benar tenggelam, aku menyandarkan kepala pada bahu Ardhan. Angin lembut menyapu wajah kami, dan aku merasa damai. Rasanya seperti bisa bernapas penuh untuk pertama kalinya setelah lama menahan napas. Aku menutup mata, membiarkan semua kepedihan lalu hilang perlahan, digantikan oleh rasa hangat yang baru, rasa dicintai dan dihargai.

Aku tersenyum dalam hati, sadar bahwa perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Tapi setiap langkah, setiap luka, setiap air mata, semuanya membawaku pada tempat yang seharusnya. Dan di sana, di sisi Ardhan, aku tahu aku telah menemukan rumah, bukan rumah fisik, tapi rumah di dalam hati, yang hangat, aman, dan penuh cinta.

Dan di tengah senja yang perlahan berubah menjadi malam itu, aku membisikkan pada diri sendiri:

“Aku siap untuk mencintai lagi, dengan hati yang utuh, dengan jiwa yang bebas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh.”